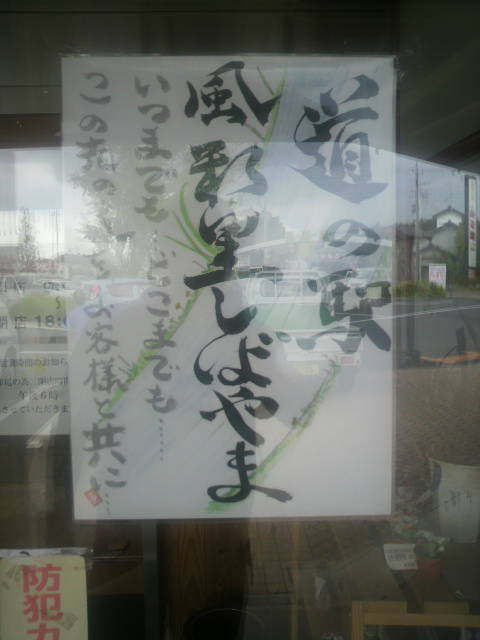

本日お知らせするのは、近隣市「芝山町」の「農産物直売所」「風和里(ふわり)しばやま」の「道の駅」登録です。

先(2010年9月8日・2010年12月4日)のブログでアップしていました「風和里しばやま」。

「風」「和」「里」をコンセプトに、県内有数の農業地帯である「芝山町」の地元で採れた「農産物」や日常的な「食品」の販売、「工芸品」や「植物」の販売、また「観光情報」の発信拠点として2008年4月26日に「風和里しばやま」が誕生しました。

「風和里しばやま」の「風和里」ですが、「風」は、自然があふれ「農」の世界が広がる町、のどかな「風」の吹く町、世界の「風」の伝わる町。

「和」は、「人」の心なごむ町、世界に近い町。

「里」は世界の隣で「人」、「モノ」、「文化」の集うふるさとの意を持つコンセプトです。

(「世界」とは「芝山町」が「成田国際空港」の敷地になっていて「成田」が「世界の玄関口」であることから由来)

「風和里しばやま」の外観は「白」を基調とした「漆喰(しっくい)風」に仕上げ、木の香りあふれる店内は、「和風」という基本方針の基、「柱」と「壁」はこの土地で育った「山武杉」を使用し、来店者にやすらぐ設計を施されています。

「風和里しばやま」は、「地域交流パーク」と「農産物直売所」としての機能を有し、「地域住民」「観光客」の「憩い」の場、また「生産者」の顔の見える「農産物」の販売を続けてきました。

そしてこの度、一昨日の8月25日(木)付にて、「千葉県」内の22番目の「道の駅」登録されたそうです。

「これからは「道の駅」「風和里しばやま」として、これまで同様、「安心安全」な「新鮮野菜」を取り揃え、皆様のお越しをお待ちしています。」と「風和里しばやま」公式ブログにて報告しています。

「地域住民」「観光客」で賑わう「道の駅」「風和里しばやま」にお出かけしてみてはいかがでしょうか?

「道の駅」「風和里しばやま」詳細

所在地 山武郡芝山町小池2568

営業時間

4月〜9月 9時〜19時

10月〜3月 9時〜18時

定休日 なし(但し12月31日〜1月3日まで休み)

問合わせ 0479-70-8877

備考

「風和里しばやま」の建物2階に床面積88平方mの「研修室」があり、室内は2分割可能な「仕切り壁」と4つの「調理台」を設けてあります。

用途としては「大小会議室」、「料理研修会」等で利用できるそうです。

(事前の申込が必要です。)

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=660 |

|

地域情報::成田 | 12:27 PM |