本日二つ目にご紹介するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」「佐原公園」で4月1日(火)〜4月15日(火)の期間開催されます「佐原のさくら祭り」です。

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」「香取」に鎮座する「日本屈指」の「神宮」で、「式内社」(名神大社)、「下総国一宮」、「旧社格」は「官幣大社」で、現在は「神社本庁」の「別表神社」です。

「香取神宮」は、「関東地方」を中心として「全国」に約400社ある「香取神社」の「総本社」であり、「鹿嶋市」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「神栖市」の「息栖神社(いきすじんじゃ)」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)の「一社」であり、「宮中」の「四方拝」で遥拝される「一社」です。

「香取神宮」の「創建」ですが、「神武天皇」の「御代18年」と伝えられ、「香取神宮」の「御祭神」は「日本書紀」の「国譲り神話」に登場し、「鹿島神宮」の「御祭神」「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」とともに活躍した「神様」「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」です。

上記のように「香取神宮」は、「下総国一宮」で、明治以前に「神宮」の「称号」を与えられていたのは、「伊勢神宮」、「香取神宮」、「鹿島神宮」のみという「わが国」「屈指」の「名社」です。

「香取神宮」の約37000坪ある「境内」には、「本殿」、「幣殿」、「拝殿」、「祈祷殿」、「楼門」、「宝物館」、「神徳館」、「弓道場」、「社務所」などがあります。

中でも「香取神宮」「本殿」・「中殿」・「拝殿」が連なる「権現造」の「社殿」は、「鹿皮」のような「色」をした「桧皮葺」の「屋根」に「黒塗り」の「姿」が実に美しい「建造物」となっています。

「香取神宮」「境内」には、「摂社」、「末社」が多く祀られており、「摂社鹿島新宮」、「摂社奥宮」、「摂社匝瑳神社」、「末社六所神社」、「末社桜大刀自神社」、「末社裂々神社」、「末社市神社」、「天降神社」、「末社馬場殿神社」、「末社日神社」、「末社月神社」、「末社押手神社」、「末社璽神社」、「末社大山祇神社」、「末社諏訪神社」などを祀っており、「香取神宮」「参道」「左手」に「香取護国神社」(2013年9月25日のブログ参照)が祀ってあります。

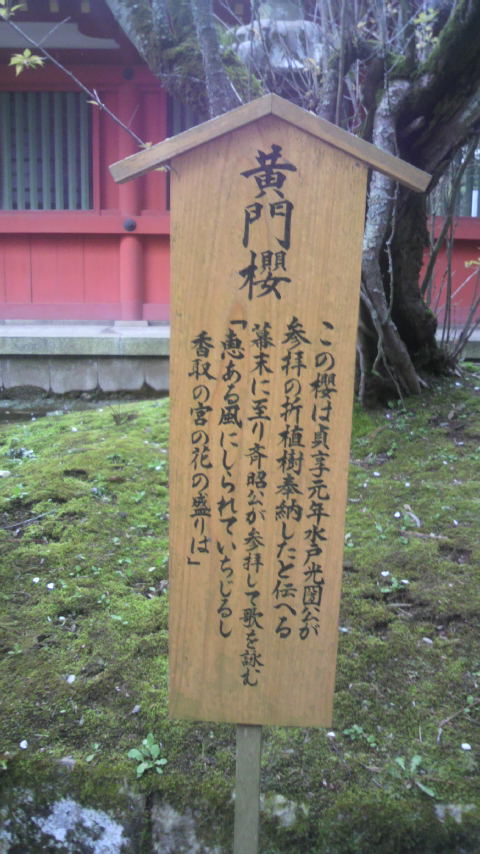

その他「香取神宮」には、「黄門桜」、「御神木」、「桜の馬場」、「宝物館」等あり「見どころ」の多い「神社」です。

「黄門桜」ですが、「香取神宮」「楼門」前にある「桜」で、「水戸黄門」で「お馴染み」の「徳川光圀」の「手植え」と伝えられています。

「御神木」ですが、「香取神宮」「社殿」の「南面」にあり、「樹齢」約1000年と言われる「幹回り」10mの「巨杉」です。

「桜の馬場」ですが、「神殿」の「裏側」にあり、「染井吉野(ソメイヨシノ)」、「大島桜(オオシマザクラ)」などが数百本あり、「桜の名所」として、「開花時」には「花見客」で賑わう「スポット」です。

「宝物館」では、「国宝」に指定されている「海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)」(1953年(昭和28年)3月31日「国宝」指定)や「重要文化財」に指定されている「小瀬戸黄釉狛犬(こせとおうゆうこまいぬ)」(1953年(昭和28年)3月31日「重要文化財」指定)、「双竜鏡(そうりゅうきょう)」(1953年(昭和28年)11月14日「重要文化財」指定)などがあり、「香取神宮」には「国」・「県指定」の「文化財」だけでも200点余を「所蔵」・「所有」しています。

また「香取神宮」「境内」を含む「一帯」は、「千葉県」の「県天然記念物」に指定されている「香取の森」と呼ばれる「森」に囲まれており、12万3千平方mに及ぶ「広大」な「境内」には、「老木」が鬱蒼(うっそう)と繁り、「荘厳」で「霊気」に満ちた「神秘さ」を深めた「空間」が広がり「神域」にいることを感じられる「スポット」となっています。

「香取の森」は、「上空」から見ると「亀」の「形」をしていることから「別名」「亀甲山」とも呼ばれています。

また「下総国一宮」である「香取神宮」は、「四季折々」の「風情」を醸しており、「初春」の「梅」、「春」の「桜」、「夏」の「新緑」、「秋」の「紅葉」と「四季」を通じて「自然」と触れあえる「散策スポット」でもあります。

「春」の「香取神宮」では、「ソメイヨシノ」、「オオシマザクラ」、「ヤマザクラ」を「中心」に15種類約700本の「桜」が植えられており、「見頃」を迎えると「香取神宮」「表参道」・「旧参道」には「桜のトンネル」ができ、「参拝客」や「花見客」で賑わいます。

「佐原公園」(諏訪公園)(2012年2月17日のブログ参照)は、「JR佐原駅」のほど近くにある「公園」で、「佐原公園」(諏訪公園)「高台」からは「佐原」の「市街地」や「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)、「水郷一帯」を眺望でき、「香取市民」の「憩いの場」として親しまれている「公園」です。

「佐原公園」(諏訪公園)内「石段下」には、1919年(大正8年)に建立された「日本最初」の「実測地図」「大日本沿海輿地全図」(通称・「伊能図」)を作成した「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「銅像」があり、「佐原公園」(諏訪公園)には「展望台」、「児童遊園」、隣接して「佐原野球場」、「佐原庭球場」(テニスコート)などがあります。

「佐原公園」(諏訪公園)は、「春」には「ソメイヨシノ」を「中心」に約200本の「花見の名所」・「桜の名所」として知られています。

上記のように「見晴らし」の良い「高台」があり、「桜の名所」として「有名」な「佐原公園」(諏訪公園)は、「香取市」きっての「絶好」の「夜景スポット」でもあります。

「佐原公園」(諏訪公園)からは、「JR佐原駅」周辺の「町並み」と、開かれた「水郷一帯」周辺が見渡せ、まさに「歴史文化」に彩られ「水郷情緒」豊かな「佐原」ならではの「風景」・「夜景」を見ることができます。

その様は「北総一」の「貴重」な「夜景スポット」といえるものなのだそうです。

「佐原のさくら祭り」(2013年3月31日・2012年3月25日のブログ参照)は、「香取神宮」、「佐原公園」(諏訪公園)を「会場」に行われている「恒例」の「さくら祭り」です。

「佐原のさくら祭り」「期間中」には、「香取市」「佐原」の「桜の名所」「」である「香取神宮」、「佐原公園」(諏訪公園)に「桜」が咲き誇り、「両会場」は多くの「花見客」「観光客」で賑わいます。

「佐原のさくら祭り」「期間中」の「香取神宮」「会場」では、「表参道」に「雪洞」が飾られ、「夜間」は「ライトアップ」され、「香取神宮」「参道」の「玉砂利」を踏みしめながらの「幻想的」な「夜桜見物」ができます。

「佐原のさくら祭り」「期間中」の「昼間」の「香取神宮」「会場」では、「香取神宮」「境内」「奥」に位置する「桜の馬場」や「香取護国神社」付近が、「お花見のベストスポット」となっており、「桜」をじっくりと愛(め)でたり、「お花見」をしながら「お弁当」を食べることのできる「絶好」の「スポット」となっています。

「佐原公園」(諏訪公園)「会場」では、「佐原のさくら祭り」「期間中」、「提灯(ちょうちん)」や大小600個の「雪洞」で「ライトアップ」されるそうです。

上記のように「佐原のさくら祭り」「2会場」では、「ライトアップ」された「桜」が「幻想的」な「雰囲気」を醸し出し、「佐原のさくら祭り」ならではの「一味」違った「風情」を味わう「夜桜見物」ができるようになっています。

なお「佐原のさくら祭り」「2会場」では、「食べ物」・「アルコール」の「持ち込み」が「可能」ですが、「カラオケ」は「不可」ですので、ご注意下さい。

「日本屈指」の「名社」であり「桜の名所」である「香取神宮」、「桜の名所」であり「眺望」、「夜景」も素晴らしい「佐原公園」(諏訪公園)で開催される「恒例」の「桜イベント」「佐原のさくら祭り」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「佐原のさくら祭り」詳細

開催期間 4月1日(火)〜4月15日(火)

開催会場 香取神宮 香取市香取1697

佐原公園 香取市佐原イ1020

問合わせ 水郷佐原観光協会 0478-52-6675

香取神宮 0478-57-3211

備考

「佐原のさくら祭り」「会場」のひとつである「香取神宮」では、「佐原のさくら祭り」「期間中」に4月第1土曜日・日曜日(4月5日・6日)に行われる「御田植祭」(2013年4月4日・2012年4月6日のブログ参照)、4月15日(火)・16日(水)に「平成26年香取神宮式年大祭 神幸祭」が行われるそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2052 |

|

地域情報::香取 | 02:55 PM |