本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「水郷佐原水生植物園」で5月31日(土)〜6月29日(日)の期間開催されます「第46回水郷佐原あやめ祭り」です。

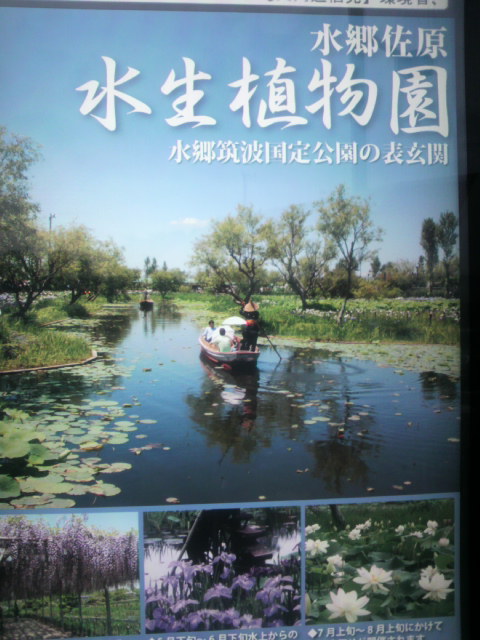

「水郷佐原水生植物園」(2012年5月24日・4月26日のブログ参照)は、「香取市」にある「市営」の「植物園」で、「水郷地帯」に立地する「人気観光施設」です。

「水郷佐原水生植物園」は、1969年(昭和44年)に開園した「施設」で、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)内に位置する約6ha(ヘクタール)ある「水生植物園」です。

「水郷佐原水生植物園」の「園内」には、「東洋一」を誇る「あやめ」、「花菖蒲」(2011年5月27日のブログ参照)、「藤」、「はす」、「アマリリス」等を中心に「水辺の植物」が植えられています。

「水郷佐原水生植物園」には、「島」や「橋」、「水面」が配置されており、上記のように「東洋一」を誇る「あやめ」、「花菖蒲」をはじめ、「はす」、「藤」、「ポプラ」などが植えられ、「水郷地帯」の「面影」を表現しています。

「水郷佐原水生植物園」の「花菖蒲」(アヤメ科)は、「江戸」・「肥後」・「伊勢」系などの400品種150万本が植えられており、その「規模」は「日本有数」だそうで、「見頃」を迎える5月下旬から6月にかけて「水郷佐原あやめ祭り」(2013年5月31日・2012年5月24日・2011年6月2日・5月29日のブログ参照)「期間中」には多くの「来訪者」が訪れ、また「はす」は、「中国」・「南京市」から贈られた「千弁連」など300種以上が植えられており、「はす」の「開花時期」には「日本一」の「はす祭り」(2013年7月1日・2012年7月4日・2011年7月6日のブログ参照)が行われています。

「水郷佐原水生植物園」では、このほか、100mの「藤のトンネル」(藤棚)は「幸せの道」として「注目」を集めており、「藤」が「見頃」を迎える5月初旬に「観藤会」(2014年4月25日・2013年4月25日・2012年4月26日・2011年4月28日のブログ参照)も行われています。

「世界中」の「水生植物」が集められている「水郷佐原水生植物園」には、「園内」に「アスレチック」などを備えた「親水公園」となっており、「家族」揃って楽しめる「観光施設」となっています。

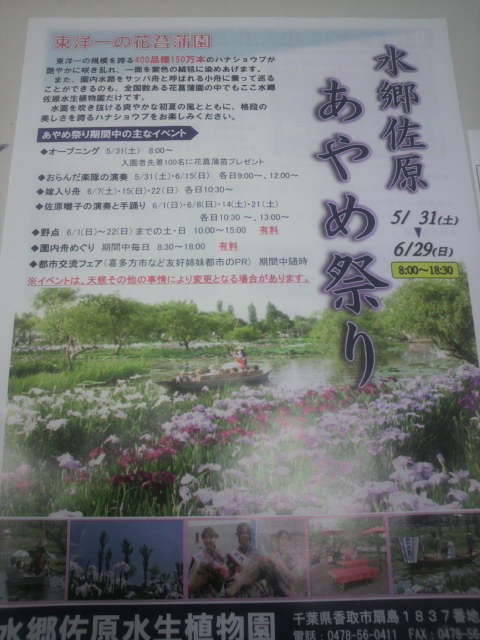

「水郷佐原あやめ祭り」ですが、今年(2014年)で「46回目」を迎える「水郷佐原水生植物園」で開催される「歴史」ある「人気イベント」です。

色とりどりの「あやめ」「花菖蒲」で彩られた「水郷佐原水生植物園」では、「嫁入り舟」(2012年6月1日のブログ参照)や「日本三大囃子」のひとつに数えられる「佐原囃子(さわらばやし)」(2012年2月23日のブログ参照)の「演奏」などいった「郷土芸能」の「披露」が行われ、「水郷佐原水生植物園」ならではの「様々」な「イベント」が行われる「期間中」には多くの「来訪者」「観光客」が訪れています。

「〜400品種150万本が織り成す〜この色彩、東洋一」

という「キャッチコピー」で行われる「第46回水郷佐原あやめ祭り」。

150万本の「花菖蒲」の中でゆったりとできる「水郷佐原水生植物園」で行われる「第46回水郷佐原あやめ祭り」では、「期間中」に「様々」な「イベント」が行われます。

「第46回水郷佐原あやめ祭り」「イベント」ですが、「オープニング」、「嫁入り舟」、「佐原囃子の演奏と手踊り」、「おらんだ楽隊の演奏」、「野点(のだて)」、「園内舟めぐり」、「第9回水郷佐原・あやめフェスティバル」「元気ですか〜!さわらはこんなに元気だぞ〜!佐原YEGより愛を込めてSP」、「佐原の観光と祭り写真コンクール」となっています。

「オープニング」ですが、5月31日(土)から始まる「第46回水郷佐原あやめ祭り」の「オープニング」に行われる「イベント」で、5月31日(土)の「入園者」「先着」100名に「花菖蒲」が「プレゼント」されます。

「嫁入り舟」ですが、6月7日(土)・15日(日)・22日(日)10時30分から行われる「水郷佐原あやめ祭り」「恒例」の「イベント」です。

「水郷佐原水生植物園」のある「北佐原」・「新島地区」は、「十六」の「島」が集まった「集落」で「通称」「十六島」と「地元」の間で今でも呼ばれているそうです。

この「地区」は、「名前」の通り「島」で形成されており、「島」と「島」の間には「川」(水路)が流れていました。

そのため、「人々」の「交通手段」として「笹の葉」に似た「さっぱ舟」が使われ、「農作業」・「買い物」・「隣家」や「親戚」の「家」に行くのも「お嫁さん」に来て貰うのにも「舟」が「必需品」でした。

今では、この「川」(水路)が埋め立てられ「道路」となり「昔」の「面影」が「島」の「一部」にしか残っていないそうですが、現在の「観光」となっている「十二橋めぐり」(2011年5月8日のブログ参照)もそのひとつです。

「水郷佐原水生植物園」の「嫁入り舟」は、「北佐原」・「新島地区」で行われていた「結婚式」を、実際に再現した「催し物」で、「水郷佐原水生植物園」「園内」で「結婚式」を行う「方」は、「一般募集」を行い「応募」された「方」だそうです。

「佐原囃子の演奏と手踊り」ですが、6月1日(日)・8日(日)・14日(土)・21日(土)の10時30分から・13時00分からの「1日2回」行われる「イベント」です。

「佐原囃子」は2004年(平成16年)2月26日に「千葉県重要無形民俗文化財」にしていされている「民俗芸能」で、7月に「香取市」「佐原」で行われる「八坂神社」の「祇園祭」、10月の「諏訪神社」の「秋祭り」に曳き廻される「山車」の上で演奏されている「お囃子」です。

「佐原囃子」は今より400年以上前の「天正年間」に「神楽囃子」に発し、その後「江戸文化」との「交流」の中、「能」や「歌舞伎」の「囃子」の「影響」を受け、現在の「形態」になったと云われています。

「水郷佐原水生植物園」では、この「伝統」ある「佐原囃子」を「園内水路」で、「舟」にて「入園者」の「皆さん」に披露し、その際「佐原囃子」に合わせて「手踊り」も披露されるそうです。

「おらんだ楽隊の演奏」ですが、5月31日(土)9時00分からと12時00分からの「1日2回」行われる「イベント」です。

「おらんだ楽隊」も「佐原囃子」と同様に「千葉県重要無形民俗文化財」に指定されており、「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)の「神幸祭」(2013年4月9日・2012年4月13日・2011年4月13日のブログ参照)で演奏される「お囃子」で、「水郷佐原水生植物園」のある「扇島地区」に伝承されているそうです。

本年(2014年)「午年(うまどし)」に行われました「式年神幸祭」の折、「香取神宮」の「神様」が「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)の「神様」と「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の上で対面する際、この「香取神宮」の「神様」の「御座船」を牽引する「引き船隊」の「お囃子」を「おらんだ楽隊」と呼び、伝承されています。

「水郷佐原水生植物園」では、「伝統」ある「おらんだ楽隊」を「園内水路」の「舟」及び「園内通路」にて「入園者」に披露されるそうです。

「野点(のだて)」ですが、6月7日(土)から22日(日)の「土曜日」・「日曜日」の10時00分から15時00分まで行われる「イベント」です。

なお、「野点」は「一服」300円(有料)となっており、「雨天」の場合「中止」となるそうです。

「園内舟めぐり」ですが、「期間中」「毎日」8時30分から18時00分まで行われる「イベント」です。

「園内舟めぐり」では、「水郷佐原水生植物園」「園内」の「水路」を「小舟」に乗って巡ることもでき、「水面」から見る「花菖蒲」のあでやかな「姿」は、「数段」の「美しさ」を誇るそうです。

(所要時間 約10分)

なお「園内舟めぐり」は、「中学生以上」500円の「乗船料」となっています。

「第9回水郷佐原・あやめフェスティバル」「元気ですか〜!さわらはこんなに元気だぞ〜!佐原YEGより愛を込めてSP」ですが、6月1日(日)「まゆショッピングセンター特設会場」で行われる「イベント」で、「ミスあやめコンテスト」(2013年5月15日のブログ参照)等盛り沢山な「内容」で行われる「イベント」となっています。

「佐原の観光と祭り写真コンクール」ですが、「作品募集中」の「イベント」で、「秋口」の10月31日(金)「締切」となっている「写真コンクール」です。

「佐原の観光と祭り写真コンクール」には、「観光の部」、「祭りの部」の「部門」があり、「観光の部」ですが、「四季」を通した「自然景観」・「水郷風景」(水郷佐原水生植物園・加藤洲十二橋など)・「史跡」や「文化財」・「歴史的」な「町並み」・「イベント」等で「観光宣伝」に「効果」のあるものを「募集」しており、「祭りの部」ですが、「佐原の大祭夏祭り」(7月11日〜13日)及び「佐原の大祭秋祭り」(10月10日〜12日)「期間中」のものに限った「観光写真」で「祭り」の「宣伝」に「効果」がある「写真」を「募集」しているそうです。

「佐原の観光と祭り写真コンクール」の「応募点数」ですが、「各部門」1人5点、「2部門」「最大」10点まで「応募」「可」となっており、「表彰式」ですが、12月6日(土)(予定)となっており、11月下旬から「佐原中央公民館」、「佐原町並み交流館」、「川の駅水の郷さわら」(予定)にて「写真展」を開催するそうです。

「水郷地帯」の「面影」を表現した「観光レクリエーション施設」「水郷佐原水生植物園」で開催される「初夏」の「人気イベント」「第46回水郷佐原あやめ祭り」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第46回水郷佐原あやめ祭り」詳細

開催期間 5月31日(土)〜6月29日(日)

開催会場 水郷佐原水生植物園 香取市佐原扇島1837-2

入園料 大人700円 小・中学生350円

開館時間 8時〜18時半

問合わせ 水郷佐原水生植物園 0478-56-0411

水郷佐原観光協会 0478-52-6675

香取市商工観光課 0478-50-1212

備考

「第46回水郷佐原あやめ祭り」の開催される「水郷佐原水生植物園」では、7月12日(土)から8月10日(日)の「期間」「平成26年はす祭り」が開催されるそうです。