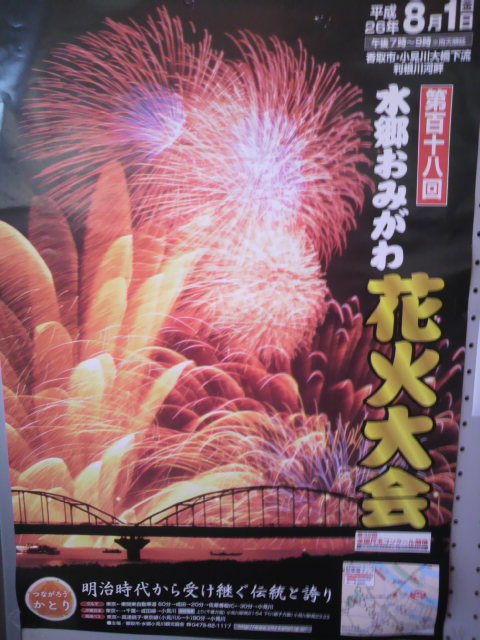

本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「小見川大橋」「下流」「利根川河畔」で8月1日(金)に開催されます「第118回水郷おみがわ花火大会」です。

「小見川地区」は、「香取市」「東部」に位置し、「利根川下流域」に位置する「水辺」と「自然」に恵まれた「地域」です。

「小見川地区」「中心部」は「低地」で、「西部」と「東部」に「丘陵」が見られ、「小見川地区」は、「水の郷百選」に選ばれており、「水と緑の文化」をはぐくむ「まち」として知られています。

「香取市」「小見川地区」にも「佐原地区」と同じように、「利根川」の「舟運」で栄えた「老舗」が「今」も残り、「先祖」から続く「家業」を引き継いで「商売」を続けている「店舗」もあり、「風情」のある「佇まい」は、「今」も「小見川地区」「市街」のところどころに残っています。

「水郷の小江戸」「佐原」の「東」、「銚子」へ向かう途中に位置する「小見川」は、江戸時代から「利根川舟運」の「中継港」、「街道の要衝」、「宿場町」、さらに「小見川藩の陣屋町」として発展してきました。

「小見川」は、現在の「国道356号線」である「佐原銚子街道」と「地方道28号線」である「旭街道」が合流し、江戸時代初期にはすでに「小見川宿」として発展しており、「周辺舟運」を「背景」に「小見川」は「町場化」していったそうです。

さらに「小見川」は、「銚子」から「江戸」間を結ぶ「内川廻り」の「中継港」としての「機能」に加え、「周辺農村」及び「干潟地方」から「八日市場方面」に渡る「広域米」や「緒産物」を集め、「江戸方面」へ積み出す「利根川水運」の「集散地」として発展していきました。

当時の「小見川」では、2と7の「日」には「六斎市」が開かれ、他に「須賀神社」、「妙剣神社」の「祭礼市」も開かれるほど賑わっていたそうです。

江戸期の「小見川」は、「本町」・「新町」を初め、「8町」に分かれる「規模」であり、「醸造業」も盛んで発達しており、「小見川」の「醸造業」ですが、「醤油」5軒、「酒造」4軒、「濁酒」5軒の「記録」があり、現在も「小見川」には1軒の「酒蔵」と、1軒の「醤油醸造業」が存続しています。

「水郷おみがわ花火大会」(2013年7月31日・2012年7月29日・2011年7月28日・6月15日・2010年7月28日のブログ参照)は、毎年「8月1日」に「香取市」「小見川」で開催されている「歴史ある花火大会」で例年多くの「観賞客」が訪れる「人気の花火大会」です。

「花火」は江戸時代に「我が国」に伝えられたものですが、「小見川地域」では明治時代の「半ば頃」から、「町村の祝賀」等の「記念行事」や「発展」を祈念する際等に「恒例行事」として度々打ち上げられるようになりました。

はじめての「水郷おみがわ花火大会」は、1908年(明治41年)8月に、「旧・小見川町」の「商店経営者」が「中心」となって「篤志寄付」が行い、「香取郡」「小見川町」が「水運の商都」としてますます発展することを祈念して開催されたそうです。

現在「水郷おみがわ花火大会」ですが、「利根川の川開き」の「日」に合わせて上記のように毎年8月1日に開催しています。

「水郷おみがわ花火大会」は、「水の郷おみがわ」の「季節感」あふれる「夏の風物詩」として「大勢の人」を魅了し、さらに、「香取市に住む人」や「香取市出身者」にとって「郷土」「香取市の活力の象徴」として後世に伝えていく「大切な行事」です。

「水郷おみがわ花火大会」は、毎年「香取市」「小見川地区」で開かれる「歴史ある花火大会」で、毎年多くの「来場者」が訪れる「人気の花火大会」で、1908年(明治41年)、当時の「香取郡」「小見川町」が「水運の商都」としてますます発展することを祈念して始められた「花火大会」です。

「水郷おみがわ花火大会」ですが、明治時代からの「小見川地区」の「夏の風物詩」であり、毎年10万人を超える「人」が「花火観賞」に訪れ、「会場」付近では「屋台」(夜店)等が多数出店し「お祭りムード」を盛り上げています。

「水郷おみがわ花火大会」の「打ち上げ数」は約8000発、その中でも「利根川の川面」を利用した「水中花火」が「特徴」となっています。

なお「香取市域」「旧・佐原市」でも以前は「花火大会」(水郷佐原花火大会)が開かれ「旧・佐原市民」に親しまれていましたが、「市町村合併の影響」で2006年(平成18年)(第54回)を「最後」に、「水郷おみがわ花火大会」に統合されています。

「第118回水郷おみがわ花火大会」は、「利根川」の川面」を利用した「豪快な花火」で、「自然の恩恵」を受けた「水と緑のまち」ならではの「大空間」に炸裂する「特大水中スターマイン」は「迫力満点」で、なかでも「全国の煙火店」、「工場」の「花火師」が「自慢の花火」を持ち寄って「美しさ」を競い合う「第32回全国尺玉コンクール」は「第118回水郷おみがわ花火大会」の「見どころ」のひとつとなっています。

「全国尺玉コンクール」ですが、今年(2014年)で「32回目」を迎える「コンクール」で、「尺玉」1発の「華麗さ」を競うもので、「全国」から選(え)りすぐりの「花火作り名人」が丹精込めて作り上げた「自慢の花火」を「目の前」で見ることができます。

「第118回水郷おみがわ花火大会」は、「幾多の花火師たち」が「精魂」を込め、「命」を懸けて伝えてきた「伝統技術」、そして「世界一精巧」で「華麗」な「日本の花火」を観賞できる「花火大会」でもあります。

ちなみに昨年(2013年)に開催された「第117回水郷おみがわ花火大会」ですが、8月1日(木)は「天候不順」が予想されるため翌日の8月2日(金)に順延されたそうです。

「第118回水郷おみがわ花火大会」の「プログラム」は、下記の通りです。

15時00分 4号玉単打 信号用花火

17時00分 4号玉単打 信号用花火

18時00分 4号玉単打 信号用花火

18時30分 4号玉単打 信号用花火

18時50分 4号玉単打 信号用花火

第1章 希望の光、香取の星

19時05分 1 特大スターマイン ようこそ、おみがわへ!

2 4号玉段打 夜空の花舞台

3 4号玉段打 星に願いを

19時10分 4 7号玉×3発

5 スターマイン 光のイリュージョン

6 4号玉段打 トロピカルドリーム

19時15分 7 5号玉段打 四つ葉のクローバー

8 フラワーガーデン おみがわビッグバン!

9 7号玉×3発 昇曲付変化菊

10 8号玉×3発 大利根に咲く名花

19時20分 11 水中スターマイン 大利根水上百花園

メッセージ花火

M1 おみが和よさこい会 和気藹藹

19時25分 M2 小見川中央中学校昭和38年度卒業生一同

M3 小見川交通安全協会

19時30分 M4 IKUMI

全国尺玉コンクール(第1部)

12 (茨城)(有)森煙火工場 昇曲導付 飛星芯錦冠菊点滅群声

13 (長野)信州煙火工業(株) 昇朴付 緑紫八重芯錦冠先紅点滅

14 (秋田)(株)小松煙火工業 昇曲導 変芯染分変化牡丹

15 (新潟)阿部煙火工業(株) 昇曲付 八重芯錦牡丹

16 (千葉)高代煙火店 昇曲付 三重芯変化菊

19時35分 17 (福島)(有)管野煙火店 昇曲付 和火千輪

18 (鹿児島)(有)六葉煙火 昇曲導付 三重芯錦冠

第2章 自然豊かなふるさと、おみがわ

19 ワイドスターマイン 未来にかがやく、大きな光

20 特大水中スターマイン 同上

19時40分 21 4号玉段打 蝶々の舞

22 7号玉×3発 芯入菊先変化

23 8号玉×3発 昇曲付錦先変化

24 スターマイン 大利根月夜

19時45分 25 4号玉段打 夜空にさつま芋

26 8号玉×3発 星たちの宴

27 8号玉×3発 夢幻の華

19時50分 28 スターマイン 葡萄カラー

29 5号玉段打 川辺の魚あそび

30 8号玉×3発 昇朴付変化の花

19時55分 31 仕掛花火(裏打・水中付) (株)ナリコー・香取ホール

全国尺玉コンクール(第2部)

32 (秋田)大曲花火化学工業(有) 昇朴付 マジカル芯錦冠菊

33 (埼玉)根岸火工(有) 昇銀朴付 八重芯変化菊

34 (長野)(有)太陽堂田村煙火店 昇銀朴付 昇銀朴付 八重芯引先紅光露

35 (静岡)臼井煙火 昇曲導付 四重芯錦先紅光露

20時00分 36 (秋田)(株)響屋 昇曲付 花雷千輪

37 (福島)(有)川崎火工服部煙火店 昇曲導付 水色先白点滅芯黄金点滅先三化

38 (石川)北陸火工(株) 昇小花付 青芯錦冠先キラ

第3章 夢色ファンタジー

39 スターマイン 紅旋風

20時05分 40 4号玉段打 ハピネス・スマイル

41 7号玉×3発 芯入引先二化

42 スターマイン つなごう、希望の輪

43 4号玉段打 いきいきシルバー

20時10分 44 7号玉×3発 おみがわ花火ギャラリー

45 フラワーガーデン 天空の轟き

46 4号玉段打 きらきらハート

20時15分 47 仕掛花火(裏打・水中付) まいて安心アタリヤのたね

全国尺玉コンクール(第3部)

48 (宮城)(有)若松煙火製造所 昇曲導付 八重芯彩色千輪菊

49 (秋田)北日本花火興業(株) 昇曲付 華キキョウ芯キラキラ菊

50 (東京)(株)丸玉屋小勝煙火店 昇曲導付 錦輪菊千輪

51 (北海道)(株)海洋化研 昇り朴付 ヤシ芯錦先紫銀乱

20時20分 52 (埼玉)本家神田煙火工業(有) 昇曲付 八重芯の華

53 (新潟)(有)小千谷煙火興業 昇曲導付 三重芯変化菊

54 (千葉)高安薫 昇小花付 八重芯菊先青紅

第4章 大利根はなび絵巻

20時25分 55 スターマイン 天の川流星群

56 4号玉段打 夜空のポインセチア

57 8号玉×3発 香取市民におくる大輪花

20時30分 58 大スターマイン 祇園祭のにぎわい

59 4号玉段打 ひまわりの花

60 フラワーガーデン 刹那の活け花

61 5号玉段打 ダブル・リング

20時35分 62 8号玉×4発 小江戸情緒

63 仕掛花火(ナイヤガラ・裏打付) 伝統の味 ちば醤油

64 8号玉×3発 華麗に!豪華に!これぞ小見川の花火だ!!!

65 特大水中スターマイン 同上

20時40分 66 フィナーレ スターマイン 同上

67 7号玉一斉打ち 同上

20時45分 68 10号玉一斉打ち 同上

「第118回水郷おみがわ花火大会」では、「会場」から「利根川上流側」に1800台の「大型駐車場」のほか、「会場周辺」に約4800台の「駐車場」を用意していますが、「会場周辺」の「路上駐車」は、「周辺住民の皆さんの迷惑」となりますのでおやめくださいとのことです。

(詳しくは「香取市HP」を参照下さい。)

「小見川大橋」「利根川河畔」で開催される「100回」を超える「歴史」を誇る「関東屈指」の「花火大会」「第118回水郷おみがわ花火大会」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第118回水郷おみがわ花火大会」詳細

開催日時 8月1日(金) 19時〜21時

開催会場 小見川大橋下流利根川河畔

問合わせ 香取市商工観光課 0478-82-1117

備考

「水郷おみがわ花火大会」は、「関東」でも「有数」の「歴史」を持つ「花火大会」で、2008年(平成20年)で「100周年」を迎えたそうですが、「公式回数」としては「旧・神里地区」での「花火大会」(1951年以前)の「分」を加えているため、2008年の「大会」は「第112回」としています。