本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「佐原の町並み」「ぶれきめら駐車場」「伊能忠敬旧宅前」で8月16日(土)に開催されます「盆ふぇすたin佐原2014 The Night Festival Aug.16th」です。

「お江戸見たけりゃ 佐原へござれ 佐原本町江戸優り(えどまさり)」

と「戯歌」に唄われるほど「隆盛」を極めた「水郷の商都」「佐原」。

「水運」を利用して「江戸優り」といわれるほど栄えていた「佐原の町並み」は、「水郷の商都」の「面影」を「今」に残し、「北総の小江戸」と称されています。

「佐原の町並み」には、「江戸」と結ばれた「舟運」で栄えた「商家」、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)に通じる「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)沿いに50m、「小野川」と「交差」する「香取街道」沿いに400mの「範囲」で「軒」を連ねており、「歴史的」な「建造物」が残る「風情」のある「町並み」が形成されています。

「佐原」は、江戸時代に「利根川東遷事業」により「舟運」が盛んになると、「小野川」には、「物資」を「陸」に上げるための「だし」と呼ばれる「河岸施設」が多くが作られました。

明治以降もしばらくは「繁栄」は続き、「自動車交通」が発達し始める昭和30年(1955年)頃までにかけて、「成田」から「鹿島」にかけての「広範囲」な「商圏」を持つ「まち」となっていました。

上記のように「利根川水運」で栄えた「商家町」の「歴史的景観」を「今」に残す「佐原の町並み」が、「佐原の市街地」を「南北」に流れる「小野川」沿い、「佐原の市街地」を「東西」に走る「香取街道」、及び「下新町通り」などに見ることができます。

「佐原の町並み」ですが、「佐原」が最も栄えていた江戸時代末期から昭和時代前期に建てられた「木造町家建築」、「蔵造り」の「店舗建築」、「洋風建築」などから構成されています。

「佐原の人々」は、「江戸の文化」を取り入れ、更にそれを「独自の文化」に昇華していて、上記のように「江戸優り」といわれるほど栄えていたそうで、「当時」の「面影」・「歴史景観」を「今」に残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、「佐原の町並み」は、平成8年(1996年)12月、「関東」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されています。

「佐原の重伝建」は「昔」からの「家業」を引き継いで「今」も「営業」を続けている「商家」が多いことから、「生きている町並み」としても評価されています。

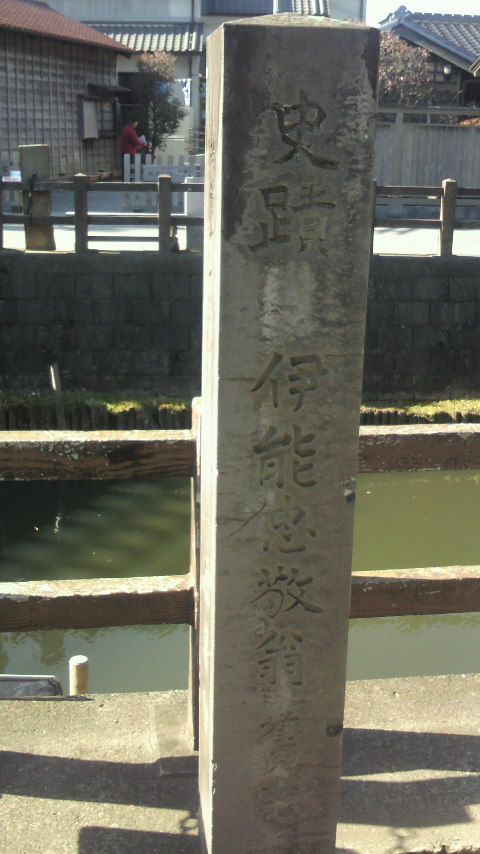

「重要伝統的建造物群保存地区」には、「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)が過ごし、寛政5年(1793年)建築された「伊能忠敬旧宅」(国指定史跡)(2012年2月24日のブログ参照)のほか「千葉県」の「県指定有形文化財」も「8軒」(13棟)が「小野川」沿いや「香取街道」沿いに「軒」を連ねています。

「重要伝統的建造物群保存地区」の「千葉県指定有形文化財」ですが、大正3年(1914年)建築の「三菱館」(2012年1月27日のブログ参照)、「土蔵」が明治元年(1868年)「店舗」が明治28年(1895年)建築の「福新呉服店」(2012年4月29日のブログ参照)、「店舗」が安政2年(1855年)「土蔵」が明治25年(1892年)以降に建築の「中村屋商店」(2012年5月21日のブログ参照)、明治13年(1880年)建築の「正文堂書店」(2013年6月22日のブログ参照)、「店舗」が天保3年(1832年)「土蔵」が明治元年(1868年)に建築の「いかだ焼き本舗正上」(2011年12月28日のブログ参照)、「店舗」が明治25年(1892年)「土蔵」が明治23年(1890年)に建築の「小堀屋本店」(2012年8月31

日のブログ参照)、明治25年(1892年)に建築の「中村屋乾物店」、「店舗」が明治33年(1900年)「土蔵」が寛政10年(1798年)に建築の「旧油惣商店」が指定されています。

「伊能忠敬旧宅」ですが、「佐原の偉人」「伊能忠敬」が「佐原在住時代」に30年余を過ごした「家屋」で、「伊能忠敬旧宅」は「国指定史跡」に指定されています。

「伊能忠敬」は、延亨2年(1745年)現在の「千葉県」「九十九里町」で生まれ、「横芝光町」で「青年時代」を過ごし、「伊能家」の「婿養子」となり、17歳で「伊能家」の「当主」となり、「佐原」にて「醸酒業」並ぶに「米殻薪炭販売」に精励すると共に、「村政」(当時は「佐原村」)の「中心」(「名主」や「村方後見」)として活躍、50歳で「隠居」をして、「江戸」にて「天文学」や「地理学」を学び、「日本」で初めて「実測」による「日本地図」「大日本沿海輿地全図」を完成させたことで広く知られています。

「伊能忠敬旧宅」は、「平屋造」の「瓦葺」、「正門」・「炊事場」・「書院」からなる「母屋」、「店舗」、「土蔵」からなり、「母屋」は「玄関」、「書斎」、「納戸」などの5室、「建坪」24坪、「店舗」(「醸造業倉庫」を改造、「土間」「帳場」「居室」「台所」等)は「店」および「居間」など「建坪」32坪あります。

「伊能忠敬旧宅」「土蔵」ですが、「伊能忠敬旧宅」「南側奥」にあり、「引き戸形式」の「戸」を持つ「土蔵」で、かつて「伊能忠敬の遺品」の多くが納められていたそうです。

ちなみに「伊能忠敬旧宅」の「母屋」は、寛政5年(1793年)「伊能忠敬」48歳の時、「伊能忠敬自身」が設計したもので、「店舗」・「正門」は「伊能忠敬」が「佐原」に来る前から建てられていたといわれています。

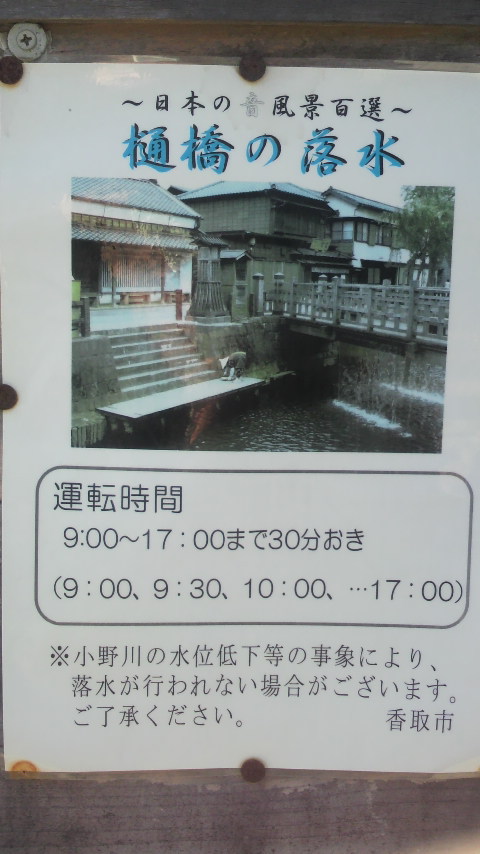

また「伊能忠敬旧宅」「敷地内」には、江戸時代につくられた「農業用水路」の「一部」が残っており、かつて「ここ」を流れた「水」が「小野川」に流れ落ち「ジャージャー」と「音」がしたことから、「樋橋(とよはし)」(2012年2月13日のブログ参照)のことを「通称」「ジャージャー橋」と呼ばれています。

現在「樋橋」は、「当時の様子」を復元して、30分ごとに「水」が流れるようになっています。

「盆ふぇすたin佐原 The Night Festival Aug.16th」は、「佐原・町並み・夕涼み〜ゆかたで楽しむ灯りと音〜 Fantastic summer night festival in SAWARA!!」「期間中」に行われている「メインイベント」です。

「佐原・町並み・夕涼み〜ゆかたで楽しむ灯りと音〜 Fantastic summer night festival in SAWARA」は、「佐原おかみさん会」(2011年2月5日のブログ参照)主催で行われている「企画」で、「町並み」が美しい「小野川」沿いを「オリジナル」の「灯り(あかり)」で灯(とも)し「ライトアップ」することで、「夏の夜」の「佐原の町並み」の「風情」を引き立たせる「風流」な「催し」です。

なお今年(2014年)で「9回目」となる「佐原・町並み・夕涼み〜ゆかたで楽しむ灯りと音〜No.9」(2014年8月12日のブログ参照)では、8月13日(水)から8月16日(土)までの「期間」、「灯りあそび」と題し、「佐原の町並み」の「小野川」「両岸」を「地域の人々」の「協力」で500灯の「灯り」「オリジナル行灯(あんどん)」で「佐原の町並み」「各商店」や「小野川の河岸」が飾られています。

「佐原・町並み・夕涼み〜ゆかたで楽しむ灯りと音〜No.9 Fantastic summer night festival in SAWARA」の「メインイベント」として行われる「盆ふぇすたin佐原2014」ですが、上記のように8月16日(土)17時00分から開催されます。

「盆ふぇすたin佐原2014」の「イベント内容」ですが、「灯りあそび〜あちらこちらで灯りと花のおもてなし〜」、「夢灯ろう流し」、「みんなで灯そう希望の灯りpart2」、「みんなで踊ろう!佐原の総踊り」、「浴衣の無料着付け」となっています。

「灯りあそび〜あちらこちらで灯りと花のおもてなし〜」ですが、8月13日(水)から8月16日(土)までの「4日間」、上記のように「小野川両岸」を「地域の皆さん」の「ご協力」で500灯の「灯り」で「ライトアップ」します。

また、「佐原高校」の「美術部・書道部の皆さん」が作成した「オリジナル行灯」や「アレンジメント教室Katoriの皆さん」の「作品」が「佐原の町並みの各商店」や「小野川のだし」(河岸)に飾られ、展示されます。

なお「灯りあそび〜あちらこちらで灯りと花のおもてなし〜」は、どこになにがあるかは「お楽しみ」だそうです。

「夢灯ろう流し」ですが、8月16日(土)に開催される「催し」で、「小野川」で「灯ろう流し」を行い、「灯ろう」には、「夢」や「希望」を記入し、「祈り」を込め流します。

なお「夢灯ろう流し」ですが、「希望の灯り」を灯す「キャンドル」付きで1個700円で参加でき、「夢」や「希望」を書いて「自分」で流せます。

「夢灯ろう流し」「受付」は「元・正文堂」にて16時00分から行います。

「みんなで灯そう希望の灯りPart2」ですが、8月16日(土)に開催される「催し」で、「盆ふぇすたin佐原2014」「会場内」の「キャンドルタワー」に「ろうそく」を置き、「最後」に「火」を点(つ)けるそうです。

「みんなで灯そう希望の灯りpart2」は、今年(2014年)から「毎年」積み上げていく「未来」への「希望の灯り」で、「地震」から「復活」していく「様子」を「灯り」で表しており、「希望の灯り」のみの「参加」は100円で参加できるそうです。

「みんなで灯そう希望の灯りpart2」の「参加方法」は、下記の通りです。

1 灯ろう流しに参加する(700円)

2 ろうそくがもらえる

3 キャンドルタワーに置く

「みんなで踊ろう!佐原の総踊り」ですが、8月16日(土)に開催される「催し」で、「踊りの先生」から「手ほどき」を受けて「手踊り」を「参加者みんな」で踊るそうで、「旅人」も、踊れない「地元の方」も「手ほどき」があるので「大丈夫」です。

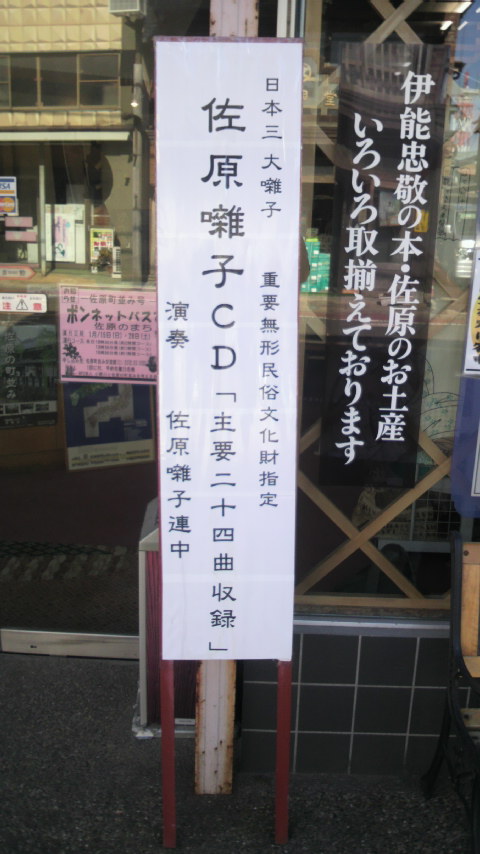

「みんなで踊ろう!佐原の総踊り」の「手踊り指導」は「花柳もよ」さん、「下座演奏」は「恵壽美會」となっており、「手踊り指導」では、「花柳流の師匠」が「あんばの指導」を行い、「下座演奏」は、「佐原囃子」(2012年2月23日のブログ参照)が大好きな「皆さん」の「演奏」となっています。

「ゆかたの無料着付け」ですが、8月16日(土)に開催される「催し」で、「地元美容室」の「協力」により、「無料」で「ゆかたの着付け」を行い、さらに「ゆかた」の「レンタル」も行います。

(レンタル料(貸し出し&着付け)1000円・当日受付15時00分〜17時00分)

なお「ゆかたレンタル」ですが無くなり次第終了、「事前予約優先」となっており、「ゆかたの無料着付け」、「ゆかたレンタル」は「下分公会堂」にて15時から17時までとなっており、「レンタル内容」ですが、「ゆかた」・「帯」・「げた」・「腰ひも」で、「返却」は20時30分となっています。

「盆ふぇすたin佐原2014」では、「佐原高校」「真夏の祭典」と題し、「書道部」は「軽快な音楽」に乗って「書道パフォーマンス」、「ダンス部」は「若さ爆発!」の「エネルギッシュ」な「ダンス」、「美術部」は「高校生」の「感覚」で「灯り」を作成するそうです。

また「夢灯ろう流し」の際、「佐原出身」の「篠笛奏者」「片野聡」の「演奏」が行われ、「佐原女声コーラス」「Brillante」の「皆さん」による「ブリランテ」「歌の夕べ」が行われます。

また「ぶれきめら駐車場」では、「にぎわい広場」が設けられ、「ビール」・「軽食」・「アイス」等が販売されるそうです。

なお「盆ふぇすたin佐原2014」の「フィナーレ」には、「伊能忠敬旧宅前」「樋橋」にて「ナイヤガラ花火」が行われます。

(スケジュールは下記「詳細」参照)

「風情」ある「佐原の町並み」「ぶれきめら駐車場」「伊能忠敬旧宅前」で開催される「夏の涼」を楽しむ「納涼イベント」「盆ふぇすたin佐原2014」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「盆ふぇすたin佐原2014」詳細

開催日時 8月16日(土) 17時〜

スケジュール

小野川旧宅前

16時30分〜 下座舟

17時00分〜 佐原中学校郷土芸能部

19時30分〜 夢灯ろう流し&片野聡篠笛

20時15分〜 ナイヤガラ花火 イベント終了

ぶれきめら駐車場特設舞台

17時30分〜 イベント開会

17時45分〜18時20分 佐原高校 書道部・ダンス部

18時20分〜18時40分 コーラス ブリランテ歌の夕べ 佐原女声コーラス Brillante

18時40分〜19時00分 踊りの練習(踊り&手ほどき)

19時00分〜19時20分 総踊り

開催会場 ぶれきめら駐車場・伊能忠敬旧宅前 香取市佐原

問合わせ 佐原おかみさん会

備考

「盆ふぇすたin佐原2014」は「雨天」の場合、「灯ろう流し」を除く「開催予定」の「イベント」を「町並み交流館」で開催するそうです。