本日ご案内するのは、近隣市「鹿嶋市」「鹿島神宮」〜「大船津」〜「北浦」〜「浪逆浦」〜「加藤洲」で9月1日(月)〜3日(水)の期間開催されます「式年大祭御船祭」です。

「鹿嶋市」は、「茨城県」「南東部」に位置する「市」です。

「鹿嶋市」は、「首都」「東京」から110km「東」に位置し、「鹿嶋市」の「市」の「東側」は「太平洋」「鹿島灘(かしまなだ)」(2012年6月16日のブログ参照)に面していることから「海岸」「海水浴場」があります。

「鹿嶋市」の「西側」は「北浦」(2011年12月6日のブログ参照)、「鰐川」に面し、「筑波山」を望むことができます。

「鹿嶋市」は「JR総武本線」の「分岐線系統」である「JR鹿島線」や「東関東自動車道」(厳密には「潮来IC」(潮来市内))の「沿線」であり、「交通網」が「茨城県」の「県庁所在地」「水戸市」でも「土浦」からでもなく、「千葉県」の「県庁所在地」「千葉市」から「順」に整備されたことから、「茨城県」の「他」の「地域」よりも、「国道51号線」を通じた「千葉県」「東部」(「香取市」、「成田市」、「千葉市」、「銚子市」など)との「関係」が深い「市」です。

「鹿嶋市」は、「常陸国一宮」である「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)の「門前町」として栄えてきました。

現在「鹿嶋市」は「となりまち」「神栖市」とともに「重要港湾」である「鹿島港」を「中心」とした「鹿島臨海工業地帯」を形成し、「新日鐵住金」の「企業城下町」として「鉄鋼企業」を「中心」とした「工業都市」として知られています。

また「鹿嶋市」は、「Jリーグ」「鹿島アントラーズ」の「ホームタウン」(「他」に「潮来市」、「神栖市」、「鉾田市」、「行方市」)の「中心」であり、「関東」でも「有数」の「サッカーの街」としても「有名」です。

「鹿嶋市」は、1995年(平成7年)9月1日に「鹿島町」が「大野村」を編入し、「市制施行」し、「鹿嶋市」となっています。

「鹿嶋市」の「名称」ですが、「市制施行」の際、「佐賀県」の「鹿島市」と重複しないように、「島」の「異体字」の「嶋」に変えて「鹿嶋」としたそうです。

「北浦」は、「茨城県」の「霞ヶ浦(かすみがうら)」を構成する「湖」のひとつで、「茨城県」「南東部」にある「湖」です。

「北浦」は、「鹿嶋市」と「鉾田市」、「行方市」、「潮来市」、「神栖市」に囲まれた「南北」25kmの「細長い形」をなし、「面積」は36.1平方km、「周囲」68km、「水深」7mの「富栄養湖(ふえいようこ)」です。

ちなみに「富栄養湖」とは、「調和型」の「湖」に分類され、「窒素」、「リン」などの「栄養塩濃度」が高く、「生物生産力」の大きい「湖」です。

「北浦」は、「鹿島」、「行方」両「台地」は「鋸歯(きょし)状」に「岬」と「入り江」が交互し、「北」から「巴川(ともえがわ)」が注ぎ、「南」は「鰐川」、「外浪逆浦(そとなさかうら)」(2011年1月30日のブログ参照)、「常陸川(ひたちがわ)」を経て、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)に流出しています。

「常陸国一宮」「鹿島神宮」は、「茨城県」「鹿嶋市」に鎮座する「神社」で、「全国」に約600社ある「鹿島神社」の「総本社」です。

「鹿島神宮」は、「千葉県」「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)、「茨城県」「神栖市」の「息栖神社(いきすじんじゃ)」(2010年11月7日のブログ参照)と合わせて「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)と呼ばれ、江戸時代から「東国三社めぐり」として「人気」があったそうで、「初詣」には、「全国」から60万人以上が参拝し、「初詣」の「参拝者数」では「茨城県」2位を誇ります。

「鹿島神宮」は、「茨城県」「南東部」、「北浦」と「鹿島灘(かしまなだ)」に挟まれた「鹿島台地」上に鎮座し、「鹿島神宮」は、「伊勢神宮」・「香取神宮」とともに、「明治維新」前に「神宮」の「名称」を使用していた「三社」のうちの「一社」です。

「鹿島神宮」の「御祭神」「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」(建御雷神)で、「鹿島神」という「一般名称」でも知られています。

「武甕槌大神」ですが、「古事記」では、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が「軻遇突智(かぐつち)」の「首」を切り落とした際、「剣」についた「血」が「岩」に飛び散って生まれた「三神」のうちの「一柱」とされています。

「鹿島神宮」の「創建」ですが、2674年前の「初代」・「神武天皇」「御即位」の年に当たり、「神武天皇」は、「東征」の「途上」における「大神」の「ふつのみまたのつるぎ」による「守護」に感謝され、「鹿島の地」に「大神」を勅祭されたそうです。

これに先立つ神代の昔、「武甕槌大神」は「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」の「名」を受け、「葦原中国」といわれた「我が国」の「国譲り」から「国造り」まで、その「建国」に大いにその「御神威」を発揮されました。

「鹿島神宮」は、その「御威徳」から「武の神」として崇められ、日出づる「東方」に坐します「鹿島立ち」の「御神徳」によって、「事始め」、「起業」、「開運」、「旅行交通安全の神」、「常陸帯」(2012年1月13日・2011年10月16日のブログ参照)の「故事」によって「安産」、「縁結び」の「神」と仰がれています。

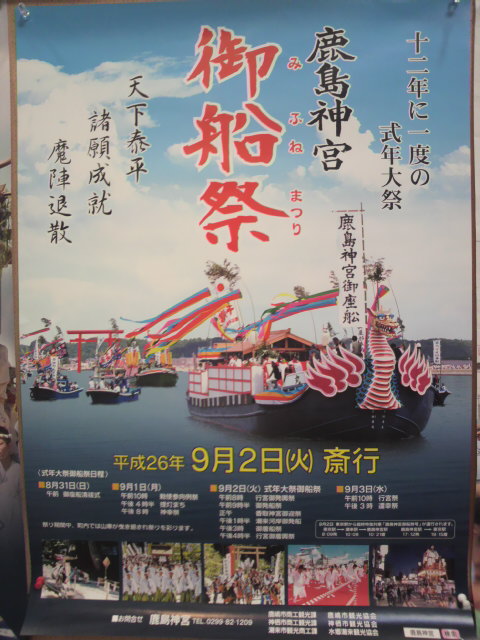

「鹿島神宮」では80以上もの「年中行事」の中では「祭頭祭」(2013年3月6日・2012年3月2日・2011年3月6日のブログ参照)、「神幸祭」(2012年8月26日のブログ参照)、また12年に一度「午年」ごとに行われる「御船祭」が特に「有名」で、今年(2014年)の9月1日(月)より「3日間」「御船祭」が行われます。

(「前日」8月31日(日)午後には「御座船清祓式」が執り行われます。)

「御船祭」の「おこり」ですが、「常陸国風土記(ひたちのくにふどき)」(2012年6月3日のブログ参照)に

「毎年七月に舟を造りて津宮に奉納する」

とあるように、「鹿島の神」と「船」との「関係」は創建時代にまで遡(さかのぼ)ります。

「東路」の「果て」に位置する「鹿島」はその昔、「外海」の「太平洋」と「西」の「内海」の中で「船団の航行」によって栄えた「古代東国文化」の「要衝」でした。

従って「御船祭」は、「東海」を扼する「鹿島」に鎮座して「関東」の「開拓鎮撫」に当たる「鹿島の大神」を奉ずる「人々」の「足跡」を伝える「祭」であり、凡そ1700年前の「応神天皇」の「御代」より伝わる「鹿島神宮」「最大の祭典」となっています。

「御船祭」は、「応神天皇」の「母」「神功(じんぐう)皇后」が出征する際に、「鹿島神宮」の「御祭神」が「皇后」の「船」を守ったことに「由来」し、「祭り」は一時、途絶えていたそうですが、明治3年(1870年)に500年ぶりに復活、明治20年から12年ごとに行われるようになったそうです。

ちなみに「御船祭」が十二年に一度の「午年」に斎行されるのは、「十二支」が一巡すること、また「午」は「方角」では「南」、「時刻」では「正午」と「陽性」が最も盛んであることからきており、「御船祭」にはあらゆる「邪気」と「不景気」を祓う「一陽来復(いちようらいふく)」の「願い」がこめられています。

「式年大祭」「御船祭」ですが、その「壮麗さ」とその「規模」共に「鹿島神宮」「最大の祭典」であり、「内海」での「御船祭」としては「最古・最大の祭典」となっています。

「式年大祭」「御船祭」では、まずは9月1日(月)午前10時、「勅使」をお迎えしての「例祭」が「厳粛」に斎行されます。

そして午後8時(20時)より「神幸祭」が斎行、「鹿島神宮」「御分霊」を奉戴した「御神輿」が「行宮」へ渡御します。

9月2日(火)午前8時、「行宮御発輿祭(あんぐうごはつよさい)」後、「陣羽織」や「紋付き袴姿」の「氏子」ら「総勢」約2600名の「供奉員」による「絢爛壮麗」な「鹿島立ち」の「陸上大行列」があり、「鹿島神宮」の「本殿」を50分の1に「縮小」した「御神輿」を約250人で担ぎ、「一路」「大船津」まで2km歩き、「北浦」「沿岸」の「大船津」には昨年(2013年)竣工した「水上鳥居」としては「国内最大級」の「一之鳥居」に設置された「桟橋」を通って「御神輿」が「鳥居」をくぐり「御座船」へと進みます。

これに先立ち「大船津」では「様々」な「奉祝行事」が行われ、「祭り」を盛り上げます。

「御船祭」の後、「御神輿」を奉戴した「竜頭」で飾り付けた「御座船」が「威風堂々」と進み、その後に大小94隻の「供奉」を従えて「鰐川」から「浪逆浦(なさかうら)」をへて「香取市」「加藤洲」の「斎杭」まで進み、その間の「船団渡御」は約2時間を要するそうです。

「御座船」の「拝観」ですが、「大船津」より「南」へ伸びる「堤防」、「新田」、「谷原」、「鰐川」の「両岸」の「堤防」が「ベストスポット」だそうです。

9月2日(火)正午頃、「潮来対岸」の「香取市」「加藤洲」「河岸」「御斎杭」において、「香取神宮」「神職」による「御迎祭」があり、「潮来河岸」では、「奉迎者」の前で「奉祝行事」が賑やかに行われます。

「御迎祭」を終えると「船団」は一路「帰途」へつき、午後4時半(16時30分)に「鹿島神宮」「楼門」前にて「行宮御着輿祭(あんぐうごちゃくよさい)」が執り行われ、9月2日はそのすべてが「御船祭」の「見どころ」といえるようです。

9月3日(水)午前10時、「行宮祭」を「行宮」前にて斎行、そして午後3時(15時)には「御神輿」を「町内巡行」の後、「本宮」(御本殿)に還御する「還幸祭」が行われ、十二年に一度の「式年大祭」は「終わり」を告げます。

また、十二年に一度の「式年大祭」を盛り上げるべく「鹿嶋市」と「鹿嶋市」周辺では「様々」な「奉祝」の「神賑行事」が行われます。

(「式年大祭御船祭」「日程」ですが、下記「詳細」参照)

なお「御船祭」「斎行」に伴い開催される「行事」・「神事」ですが、下記の通りとなっています。

9月1日(月)

10時00分〜 各町内 乱曳き

15時00分頃 神宮前大町通り 山車整列(5台)

16時30分〜 神宮前大町通り 大提灯奉納(16グループ)

17時00分頃 角内交差点 山車集合(5台)

18時00分〜 角内交差点 総踊り及びのの字廻し等

19時00分頃 各町内 乱曳き

9月2日(火)

18時00分〜 鹿島神宮第1駐車場 総踊り及びのの字廻し等

19時00分頃 各町内 乱曳き

9月3日(水)

10時00分〜 各町内 乱曳き

13時00分 角内通り集合 一斉踊り・通し砂切り

13時30分〜 角内通り発角町内へ 役曳き

15時00分 神宮前大町通り着 還幸祭

15時30分頃 神宮前大町通り発 各町内巡行し桜町へ(17時00分)

18時30分〜 桜町通り 年番引継

19時00分発 桜町通り 年番送り後各町内乱曳き

「常陸国一宮」「鹿島神宮」で開催される「一陽来復」の「願い」をこめた「十二年」に一度の「鹿島神宮」「最大・最古の祭典」「式年大祭」「御船祭」。

この機会に「鹿嶋市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「式年大祭」「御船祭」詳細

開催期間 9月1日(月)〜3日(水)

式年大祭御船祭・日程

8月31日(日)

午後 御座船清祓式

9月1日(月)

午前10時 勅使参向式年祭

午後8時 神幸祭

9月2日(火)

午前8時 行宮御発輿祭

午前9時 御発船祭

正午 香取神宮御迎祭

午後1時 潮来河岸御発祭

午後2時 御着船祭

午後3時半 行宮御着輿祭

9月3日(水)

午前10時 行宮祭

午後3時 還幸祭

開催会場 鹿島神宮〜大船津一の鳥居〜北浦湖上

問合わせ 鹿嶋市観光協会 0299-83-7730

備考

「御船祭」の「船上」では、「午年」生まれの「巫女」による「浦安の舞」が奉じられます。

「ご神幸山車祭」の今年(2014年)の「山車」の「年番」ですが、「角内区」となっています。