本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「重要伝統的建造物保存地区」の「店舗」を紹介する新企画「佐原まちあるき」です。

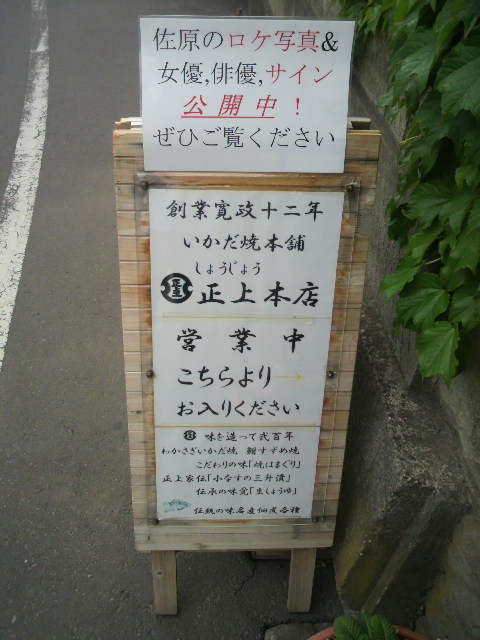

記念すべき第1回は創業寛政12年の老舗「いかだ焼本舗正上」(以下「正上」と表記)です。

「水郷筑波国定公園」の表玄関であり、観光都市「水郷佐原」は、江戸文化を生活に持ち続けている「まち」として知られています。

昔から「商業」、「醤油造り」、「酒づくり」等が盛んで、「水郷」一帯の「米の集散地」であった「佐原」は、江戸時代から近年まで「川港」として、「舟便」の往来で賑わい、特に「佐原」市内中心を流れる「小野川」沿いには昔ながらの家並(いえな)みが残り、「ヤナギ並木」と共に古きよき時代がしのばれます。

上記のように「江戸文化」を色濃く残す「香取市佐原」には、数多くの「文化的建造物」が立ち並んでいます。

(「佐原の町並み」は「重要伝統的建造物保存地区」に指定されています)

現在の「佐原」ですが、中世から近代にかけ、「香取街道」と「小野川沿い」を中心地としてきましたが、現在は「佐原駅」周辺や、さらにその外側の国道沿いにも新しい「市街地」を形成しています。

今回ご案内する「正上」ですが、江戸時代より「醤油」を「醸造」をしていた「老舗」で、寛政12年、海上郡銚子高神村より出、「下総の国」「佐原村」に「商の場」を求めたことに始まります。

初代「加瀬庄治郎」氏は、「油全般」の「製造販売業」を営んでいたそうです。

当時の屋号は「油正」だったそうです。

天保8年、二代「加瀬庄治郎」(利徳)氏が「佐倉藩御用商人」となったそうです。

二代目「加瀬庄治郎」の嫁「はま女」は、「佐倉藩主」「堀田家」の「祐筆」として信任が厚かったそうですが、男子相続人なき為、京都商人「奈良屋」(元千葉市ニューナラヤ)より養子を迎え、三代目を名乗り「醤油醸造業」を開始、「正上醤油」と名付け、以来「正上」の名称を受け継いでいるそうです。

嘉永、安政、文久、慶応、明治、大正と過ぎ、七代目「庄治郎」氏は、八代目「庄治郎」氏が戦歿(せんぼつ)のため、これを引き継ぎ商いし、昭和25年3月11日に経営合理化を図る為、「正上醤油株式会社」を設立したそうです。

その後、九代目「加瀬順一郎」は「庄治郎」を襲名せず、自分の名で受け継ぎ、「水郷一帯」に産する「川魚」を自社製品の「特選醤油」で調味加工しら「佃煮製造販売」を開始。

特に古くから「家伝」として造られていた「わかさぎいかだ焼」を世に出し、「看板商品」としたそうです。

その後、「焼き蛤」(昭和34年)卸し開始、「家伝」となっていた「三升漬」・「鉄砲漬」を商品化し販売、昭和46年、取り扱い品目の多様から「商号」を「株式会社正上」と変更し、その後も様々な沿革がなされ、現在に至っています。

上記のような沿革を経た「いかだ焼本舗正上」は、創業寛政十二年。味を造って二百年。

関東平野のおおらかな風物の中で育まれた小魚類や貝類、そして太陽の光 豊かな大地に栽培された野菜類を、江戸伝統の製法に新しい技術を取り入れ、手作りながら美味救心に努めているそうです。

現在の「正上」のこだわりをまとめると大きく4つに分類されます。

「こだわり」のひとつめですが、「タレ」です。

200年続く「醤油屋」としての誇りを持ち、「正上」の味の原点である「タレ」にまず活かされています。

「正上」の「味の命」「醸造醤油」をベースに「合成添加物」を一切使用しない「こだわりのタレ」が出来上がるそうです。

「こだわり」のふたつめは、「味付け」です。

「正上の佃煮」は丁寧にアミ詰めされた後、「つぼ釜」で煮上げるそうです。

「正上」では「つぼ釜」という特殊な釜に「タレ」を品物の十分の一ほど入れ、強い炎の力と「つぼ釜」の力、そして何より職人の技術力で製品の上まで「タレ」を持ち上げるそうです。

余計な「タレ」を使わない「正上の佃煮」は、素材の味を十分に活かしつつ美味しく仕上げることができるそうです。

「こだわり」のみっつめは、「安全・安心」です。

味付けされた製品は、衛生管理された最新の「自動パッケージ機」により真空包装され、コンピュータ管理された「殺菌機」により温度、時間を徹底管理しながら殺菌。

その工程により、素材の味を壊さずに安全に長期保存のできる安心な製品を造る事ができるそうです。

「こだわり」のよっつめは、「製品のお届け」です。

より安全で安心な製品を世に送り届け、現状に立ち止まることなく200年の歴史が造る味をますます全身させることにこだわっているそうです。

寛政12年(1800年)に「油屋」として創業、「醤油醸造業」、「佃煮製造販売」と営みを重ね「江戸の文化」を今に伝える「いかだ焼本舗正上」。

「正上」の「店舗」は1832年(天保3年)建設されており、建築物としても非常に価値が認められています。

「正上」の「土蔵」は明治初期「明治元年」(1868年)の建築で、江戸時代の店構(みせがま)えが残る数少ない建築物であり、当時の戸締りの方法である「よろい戸」方式が残っています。

また「店」の奥には「千本格子」の「障子戸」が残り趣があります。

また歴史を感じさせる「正上」は、「佐原まちぐるみ博物館」の13号館として「さわらシネマチック博物館」としても知られています。

「カンヌ映画祭」でグランプリを獲った「うなぎ」。(役所広司さん主演作)

「宮尾登美子」原作「松たか子」さん主演の「蔵」や「春燈」、「櫂」といった作品も「香取市佐原」を舞台に撮影されていて、その際の「ロケ」の様子を「正上」の店内にたくさん展示しています。

「佐原」の発展と共に歩みを重ねる「いかだ焼き本舗・正上」。

歴史を感じさせる建物と経営革新を続け、今も「佐原の心意気」を残し続ける「小野川」沿いの「重要伝統的建造物保存地区」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「いかだ焼き本舗・正上」詳細

所在地 香取市佐原イ3404

営業時間 9時〜17時

問合わせ 0478-54-1642

備考

「いかだ焼き本舗・正上」の店舗は天保3年建造で「県指定有形文化財」に登録されています。

「香取市佐原」で、昨日(12月17日)に「がんばろう佐原願いの一筆」という企画が行われ、「本宮華水」先生による「書道パフォーマンス」「席上揮毫」を披露し、2m四方の「和紙」に大きな一文字を書きあげたそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=830 |

|

地域情報::香取 | 10:59 AM |