本日二つ目にご紹介するのは、となりまち「香取市」「重要伝統的建造物保存地区」の「店舗」などを紹介する企画「佐原まちあるき」です。

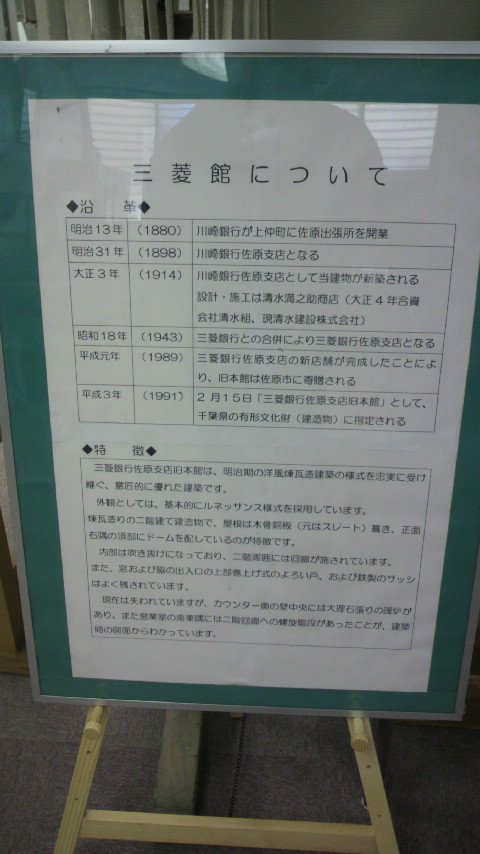

第2回の今回は建築年代が大正3年(1914年)の「三菱館」です。

「水運」を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた「佐原」。

「佐原」では、江戸の文化を取り入れ、更にそれを「独自の文化」に昇華していました。

そういった昔の面影を残す「町並み」が「小野川沿い」や「香取街道」に今でも残っています。

第1回は、創業寛政12年の老舗「いかだ焼き本舗 正上」(2011年12月18日のブログ参照)を紹介させていただきました。

今回ご紹介している 「三菱館」は、「香取街道」沿いにあり「目」を引く「西洋館」です。

「東京駅」と同じような「赤煉瓦」でつくられた「洋風建築」の堂々とした「建物」で、「小野川」にも近く「佐原の町並み」を「まち歩き」する際に起点にされる方も多いようです。

また「三菱館」は、旧「三菱銀行」「佐原支店」の「建物」であり、「香取市佐原イ」にある「歴史的建造物」です。

「三菱館」「建物」ですが、「千葉県内」でも有数の「洋風建築」として知られ、「イギリス」より輸入した「レンガ」を使った2階建ての「洋館」で、内部は「吹き抜け」になっており、2階周囲に「回廊(かいろう)」があります。

「窓」や「出入り口」には「上部巻き上げ式」の「よろい戸」、「鉄製」の「サッシ」が残っているそうです。

また「三菱館」の「屋根」は「木骨銅板拭き」で、正面建物隅に「ドーム」を設けています。

「三菱館」の建築当時の「図面」には、「カウンター」奥の「壁」中央に「大理石」張りの「暖炉」、南東隅には2階への「螺旋階段」があったそうです。

「三菱館」は、「佐原の町並み」の中では、その「特徴的外観」から「シンボル的」な存在の「建物」といえます。

「三菱館」の「歴史」ですが、1880年(明治13年)「川崎銀行」が「佐原出張所」を開業したことに始まります。

1898年(明治31年)「川崎銀行」「佐原支店」となり、1914年(大正3年)現在の「佐原三菱館」の「建物」が建築されます。

(設計・施工は「清水満之助商店」(現「清水建設」))

1943年(昭和18年)「川崎銀行」が「三菱銀行」と合併し、「三菱銀行」「佐原支店」となります。

1989年(平成元年)「三菱銀行」「佐原支店」の「新店舗」の完成により旧「本館」は「佐原市」に寄贈。

1991年(平成3年)2月15日「三菱銀行佐原支店旧本館」として「千葉県」の「有形文化財」(建造物)に指定されます。

1996年(平成8年)「佐原三菱館」を含む「小野川・香取街道」沿いの「町並み」が「国」の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定され、現在に至っています。

(「保存地区名」は後に「香取市佐原伝統的建造物群保存地区」と改称)

現在の「三菱館」は「ギャラリー」として活用され、「三菱館」となりには「佐原町並み交流館」として「香取市民」や「観光客」の皆さんに利用されています。

また「三菱館」「佐原町並み交流館」には、「貸会議室」があり、「予約」は2ヶ月前の1日より受付しています。

ちなみに料金は、「研修室1」(14畳 机・椅子付)は1時間300円、「研修室2」(19.5畳 じゅうたん敷き)1時間300円、「研修室3」(和室4.5畳)1時間200円、「多目的室」(28畳 机・椅子付)1時間500円となっています。

「香取街道」の「シンボル的」な「三菱館」は、「旅人」や「地元民」の「憩いの場」として、今も「佐原の町並み」に息づいています。

「三菱館」詳細

所在地 香取市佐原イ1903-1

問合わせ 0478-52-1000

営業時間 10時〜17時

休館日 毎月第2月曜日 元旦は閉館

備考

「三菱館」は「清水建設」の前身である「清水組」により建設され、「三菱銀行」「本店」(日本橋)と同時開業しています。

また「三菱館」は、昨年3月11日に起きた「東日本大震災」のため、安全確認中につき、入館できないそうです。

「三菱館」となりの「佐原町並み交流館」の「パソコン」で「三菱館」「建物」内の様子を見ることができるそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=905 |

|

地域情報::香取 | 08:03 AM |