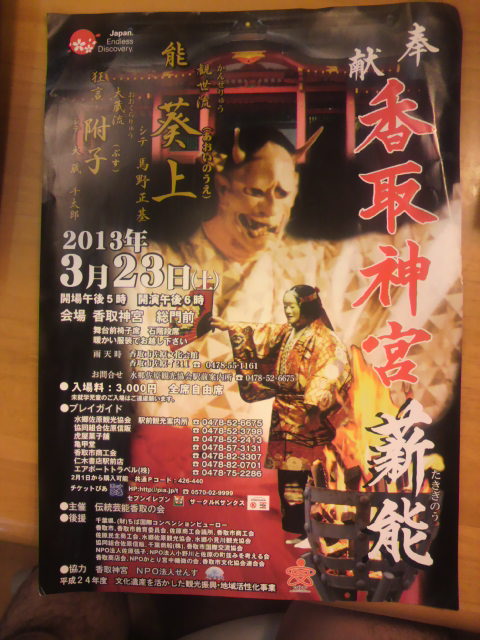

本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」で3月23日(土)に開催されます「奉献香取神宮薪能(たきぎのう)」です。

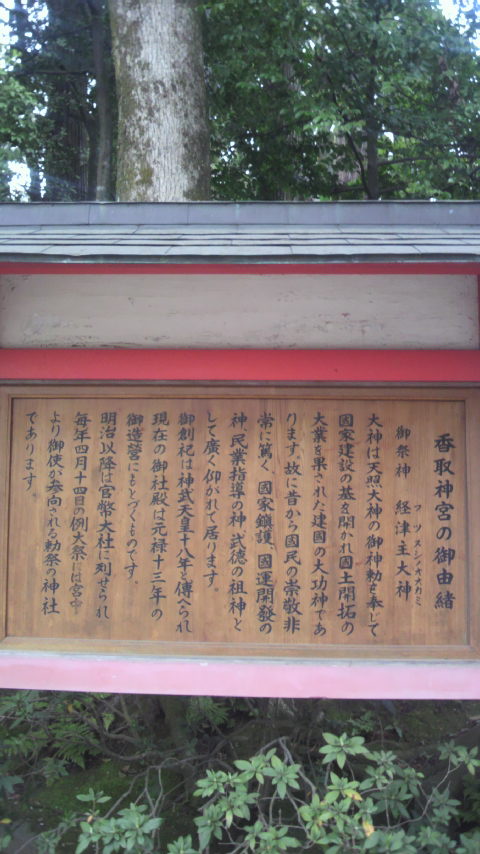

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」「香取」にある「神社」で「式内社」(名神大社)、「下総国一宮」です。

「香取神宮」の「旧社格」は「官幤大社」で、現在は「神社本庁」の「別表神社」です。

「香取神宮」は、「関東地方」を中心として「全国」に約400社ある「香取神社」の「総本社」です。

「香取神宮」は、「鹿嶋市」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「神栖市」の「息栖(いきす)神社」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)の「一社」で、「宮中」の「四方拝(しほうはい)」で遥拝される「一社」です。

「香取神宮」は、「千葉県」「北東部」、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)「下流右岸」の、その「形状」から「亀甲山」と呼ばれる「山上」に鎮座しています。

「香取神宮」は、「古代」の「朝廷」によって、「蝦夷」に対する「前進基地」として「鹿島神宮」とともに「重要視」された「神社」です。

古来より「軍神」としての「性格」が強く、「武術」の「道場」には「鹿島大明神」「香取大明神」と書かれた「2軸」の「掛軸」が「対」で掲げられることが多いようです。

「香取神宮」の「御祭神」ですが、以下の「4柱」で、「地名」から「香取大神」とも呼ばれます。

「主祭神」

「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」

「伊波比主命(いわいぬしのみこと)」(斎主神)とも表記されます。

「経津主大神」は、「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」(「鹿島神宮」「御祭神」)とともに、「天孫降臨」に先立って「国土」を平定したとされる「武神」です。

「配神」

「武甕槌神」

「比売神(ひめがみ)」

「天児屋根命(あまのこやねのみこと)」

「香取神宮」の「創建」は「神武天皇18年」(紀元前643年)と伝えられています。

「常陸国風土記(ひたちのくにふどき)」(2012年6月3日のブログ参照)によりますと、「神代」の「時代」に「肥後国造」の「一族」であった「多氏」が「上総国」に上陸し、「開拓」をしつつ「常陸国」(2012年5月19日のブログ参照)に「勢力」を伸ばしました。

この際に「柘殖氏族」によって「農耕神」として祀られたものが、「香取神宮」の「起源」とされています。

(「創建年」が古すぎるとの「異論」もあります。)

大化5年(645年)には、「香取神郡」が設けられましたが、当時「神郡」(神領)を持ったのは「伊勢神宮」・「鹿島神宮」・「香取神宮」の「三社」のみであったそうです。

平安時代中期の「延喜式神名帳」には「下総国香取郡香取神宮」と記載され「名神大社」に列しました。

「同帳」によりますと、当時「神宮」の「称号」で呼ばれたのは、「神郡」同様に「伊勢」・「鹿島」・「香取」の「三社」のみであり、「中世」においては、「香取海」での「浦・海夫・関」の「支配権」を握ったそうです。

「香取神宮」は、「中臣氏」が「常総地方」の「出身」であったため、「中臣氏」出身の「藤原氏」にも篤く「信仰」され、「経津主大神」は「武甕槌神」とともに「春日大社」に勧請され、「藤原氏」の「氏神」の「1柱」として祀られています。

「神職首座」は「大宮司」、「大禰宜(おおねぎ)」といい、「経津主大神」の「兄」(「子」とも伝えられます)の「天苗加命(あめのなえます)」の「子孫」が「香取連」を名乗り「首座」となりましたが、後世「大中臣氏」が「養子」に入り相互に重職かを世襲しました。

「香取神宮」は、明治4年、「近代社格制度」において「官幤大社」に列しました。

「香取神宮」の「位置」ですが、他の「東国三社」の「鹿島神宮」・「息栖神社」とあわせて、「大地」に「直角二等辺三角形」を描(えが)くかたちに位置しています。

「鹿島神宮」「本殿」の「位置」ですが、「香取神宮」「本殿」から約13km、ほぼ正確な「北東」にあり(ずれは15分未満)、「息栖神社」「本殿」は、「香取神宮」「本殿」から約8km、ほぼ正確な「東」にあるそうです。(ずれは10分未満、緯度の違いは1秒未満)

「薪能」は、「能楽堂」もしくは「野外」に「臨時」に設置された「能舞台」の「周囲」に「かがり火」を焚いて、その中で特に選ばれた「演目」を演じる「能」で「薪の宴の能」の「意」だそうです。

「薪能」の「起源」は平安時代中期にまで遡り、「奈良」の「興福寺」で催されたものが、「最初」だといわれ、「興福寺」では「薪御能(たきぎおのう)」と呼ぶそうです。

「薪御能」の「源流」はあくまで「神事」・「仏事」の「神聖」な「儀式」であり、「野外」で「薪」を燃やせば「薪能」になるのではないとしているそうです。

「薪能」を称する「野外能」が盛んになったのは、「第二次世界大戦」後の新しい「傾向」で、1950年(昭和25年)「京都」・「平安神宮」の「京都薪之能」以来のことだそうです。

この「傾向」は現在では「全国」の100か所以上の「都市」や「寺社」に広まって定着しています。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」で開催される「薪能」です。

「奉献香取神宮薪能」は、「伝統芸能香取の会」が主催している「催し」で、「平成24年度文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」という「文化庁」の「事業」の「補助事業」です。

「文化遺産地域活性化推進事業」は、「我が国」の「たから」である「地域」の「多様」で「豊か」な「文化遺産」を活用した、「伝統行事」・「伝統芸能」の「公開」、「後継者育成」、「古典」に親しむ「活動」、「子ども達」が「親」とともに「地域」の「伝統文化」に触れる「体験事業」や、「重要文化財建造物」や「史跡」等の「公開活用」など、「文化振興」とともに「地域活性化」に資する「各地域」の「実情」に適した「総合的」な「取組」を支援することを「目的」としています。

「文化遺産地域活性化推進事業」の「実施方法」ですが、「地方公共団体」が、「域内」の「文化遺産」を活用した「地域活性化」を推進する「特色」ある「総合的」な「取組」に関する「計画」を策定し、「当該計画」に基づいて実施される「事業」のうち、下記の「補助事業」に該当する「事業」について、それぞれ「補助事業者」からの「申請」に基づき、「外部有識者」による「審査」を経て、「文化庁」が「補助金」を交付するそうです。

1 文化遺産を活かした地域活性化事業

2 文化財建造物等を活用した地域活性化事業

3 地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

となっています。

(詳細は「文化庁」HP「募集案内」を御覧ください)

「香取神宮」では、一昨年(2011年)「東日本大震災」からの「復興」を「願い」を願い、「能」などの「日本」の「古典芸能」を上演する「奉献香取神宮薪能」(2011年10月21日のブログ参照)が2011年10月22日(土)に行われました。

「薪能」は、前日(10月21日)まで「香取神宮」の「境内」で「公演」する「予定」でしたが、「雨天」が予想されたため、急遽「香取市立佐原小学校」「体育館」に変更し、行われました。

「奉献香取神宮薪能」は、「ろうそくの炎」が「幻想的」に揺らめく中、「能楽師」が「能」と「狂言」を上演し、約800人の「来場者」は、深まる「秋の夜」の「幽玄」な「世界」に酔いしれたそうです。

前回の「奉献香取神宮薪能」では、「能」「船弁慶(ふなべんけい)」の「勇壮」な「舞」と、「狂言」「棒縛(ぼうしばり)」の「滑稽(こっけい)」な「やりとり」が演じられました。

今回行われる「奉献香取神宮薪能」では、「観世流(かんぜりゅう)」「能」「葵上(あおいのうえ)」(シテ「馬野正基」)、「大蔵流(おおくらりゅう)」「狂言」「附子(ぶす)」(シテ「大蔵千太郎」)が演じられます。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」「総門」前を「会場」にして行われ「舞台」前「椅子席」、「石階段席」にて観賞、「開場」17時、「開演」18時となっています。

「奉献香取神宮薪能」「演目」の「あらすじ」ですが、以下の通りです。

「狂言」「附子」

主人は家来の太郎冠者と次郎冠者を呼び出し、珍しく一人で出かけるといい、留守番を言いつける。

主人は「附子」という物を持ち出し、風に当たっても死ぬ猛毒だから気をつけろと言い、詳しくは教えずに置いていく。

怖いものは見てみたい。

危険を覚悟の上で二人の家来は、附子の真相に立ち向かっていく。

古典として有名でにぎやかな楽しい題材。

「能」「葵上」

左大臣の娘である葵上が、最近物の怪に取り付かれ、寝たきりになっているので、朱雀院の臣は、巫女に命じて弓を鳴らして物の怪の招待を突き止めるという呪法を行う。

弓による呪法が始まると、破れ車に乗った高貴な女性が、幻の様に現れた。

その女性は六条御息所の生霊で、源氏の愛が自分には無くなってしまった事を恨み、源氏の妻である葵上の枕元に立ち扇で彼女を打ちながら責めるのだった。

巫女は、必死に止めるのですが六条御息所の生霊は、葵上を霊界に連れて行こうとする。

ただならぬ様子に驚いた朱雀院の臣は行者である小聖を連れて来るように下人に使いを出しました。

急いで到着した山伏姿の小聖は、数珠を必死にもみながら懸命にお祈りを始めた。

すると、六条御息所の生霊は鬼女に姿を変えて打杖を持って行者と激しく戦い出す。

しかし、行者の祈りに鬼女は、観念したようで穏やかな心と取り戻し成仏してゆく。

「能」「葵上」の「ポイント」ですが、「キーワード」「出小袖(だしこそで)」です。

「葵上」は、登場せずに「舞台」正面に置いてある折りたたんだ「着物」、「出小袖(だしこそで)」で表され、「病」で伏している「葵上」に見たてています。

「演目」は「葵上」ですが、実際に登場する「女性」の「生霊」は「六条御息所」で、「能」独特の「表現方法」です。

なお「六条御息所」の「生霊」は「霊能力者」である「巫女」と「小聖」にしか見えていないという「設定」になっています。

「奉献香取神宮薪能」の「入場料」は3000円で「全席自由席」となっており、「屋外」での「催し」ですので、暖かい「服装」でお越し下さいとのことです。

「日本屈指」の「名社」「香取神宮」で開催される「幽玄」の「薪能」「奉献香取神宮薪能」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「奉献香取神宮薪能」詳細

開催日時 3月23日(土) 開場17時 開演18時

開催会場 香取神宮総門前 香取市香取1697

問合わせ 水郷佐原観光協会駅前案内所 0478-52-6675

備考

「奉献香取神宮薪能」は、「未就学児童」の「ご入場」はご遠慮願いますとのことです。

「奉献香取神宮薪能」は、「雨天時」は「香取市佐原文化会館」(香取市佐原イ211)(0478-55-1161)に会場を変更して開催されますのでご注意下さい。