本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「佐原の町並み」で4月5日(土)〜5月11日(日)の期間開催されます「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」です。

「水運」を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた「佐原」。

「佐原」の「人々」は、「江戸」の「文化」を取り入れ、更にそれを「独自」の「文化」に昇華していました。

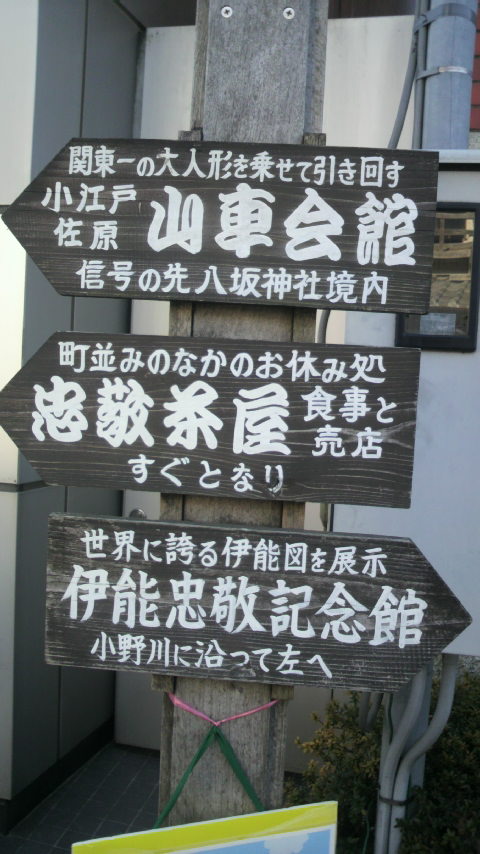

その「面影」を残す「佐原の町並み」が「香取市」「佐原」の「市街地」の「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)「沿岸」や「香取街道」沿いに「今」でも残っています。

このような「歴史景観」を良く残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、「佐原の町並み」は平成8年(1996年)12月、「関東」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されています。

「佐原」の「重伝建」は「昔」からの「家業」を引き継いで「今」も「営業」を続けている「商家」が多く、「佐原の町並み」は「生きている町並み」として評価されています。

「佐原の町並み」の中には、寛政5年(1793年)「建築」の「国指定史跡」「伊能忠敬旧宅」(2012年2月24日のブログ参照)をはじめ、「千葉県」の「県指定文化財」も8軒(13棟)含まれ、上記のように平成8年に「関東地方」で初めて「国」の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。

「佐原」の「重要伝統的建造物群保存地区」の「特徴」ですが、江戸時代後期から昭和初期にかけての時代の「変遷」を反映した「町並み」が見られること、また「昔」からの「家業」を引き継ぎ「今」も「営業」している「家」が多い「点」で評価されており、「蔵造」の「商家」から「煉瓦造」の「洋風建築」まで、「重要伝統的建造物群保存地区」にある「歴史的建造物」には、「保存活動」に「力」を尽くしてこられた「NPO法人」「小野川と佐原の町並みを考える会」の「皆さん」による「案内表示」が置かれ、「佐原」に訪れる「来街者」の「建築ウォッチング」の「ガイド」をされています。

また「佐原の町並み」では、「小野川」に「観光船」(2011年5月6日のブログ参照)が就航しており、「舟」からは「柳越し」に見上げる「佐原の町並み」の「景観」は、「往時」をしのぶ「風情」に溢れ、訪れる「観光客」の「皆さん」の「人気」を集めています。

「佐原おかみさん会」(2011年2月5日のブログ参照)は、「佐原」を「大切」に思い「活動」されている「女性」の「集まり」で、「佐原」の「地元商店」の「おかみさん」が「中心」となって「活躍」されている「団体」です。

「佐原おかみさん会」の「メンバー」ですが、「佐原」以外の「他」の「地域」から「縁」があり「佐原の商家」に嫁がれた「お嫁さん」や、「佐原生まれ」、「佐原育ち」の「女性」等で構成されており、「佐原のまち」の「良さ」を見直し、もっとたくさんの「人々」に「佐原のまち」を知ってもらおうと立ち上がりました。

「佐原おかみさん会」は、今年(2014年)で「10年目」を迎え、ますます「元気」にがんばっている「まちづくり団体」です。

「佐原おかみさん会」ですが、平成21年(2009年)3月には、「佐原おかみさん会」の「佐原まちぐるみ博物館」(2011年12月26日のブログ参照)をはじめとする「活動」が評価され、「全国信用金庫協会」の「商店街ルネッサンス・コンテスト」で「最優秀賞」を受賞しています。

「商店街ルネッサンス・コンテスト」ですが、「地元」の「信用金庫」が「応募」されたそうで、「全国」から190あまりの「応募」があった中、「佐原まちぐるみ博物館」「佐原おかみさん会」の「活動」が、「わかば部門」で「全国1位」だったそうです。

「香取市」では、「商店街ルネッサンス・コンテスト」で「佐原おかみさん会」「佐原まちぐるみ博物館」が「最優秀賞」を受賞したことを記念し、平成21年7月25日に「佐原文化会館」を「会場」とした「記念フォーラム」を「佐原商工会議所」「主催」で開催されたそうです。

また「佐原おかみさん会」は、平成23年(2011年)にも「活動」が「評価」され、「千葉県功労者」としても表彰されています。

「佐原まちぐるみ博物館」は、上記のように「佐原」の「商家」の「おかみさん」たちによって結成されている「佐原おかみさん会」によって企画・運営されています。

「佐原まちぐるみ博物館」の「はじまり」ですが、平成10年(1998年)頃、「佐原」の「一軒」の「商家」から始まった「道具類」や「お雛様」の「展示」からはじまった「企画展示会」で、「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日のブログ参照)の「伊能家のお雛様」(2012年1月29日のブログ参照)の「展示」が行われるようになったそうです。

その後、「佐原まちぐるみ博物館」は、「伊能忠敬記念館」の「学芸員」の「呼びかけ」で、「数軒」の「店」で「お雛様」の「展示」を行うようになり、平成16年(2004年)には「28軒」の「佐原まちぐるみ博物館」が誕生し、平成20年(2008年)には「佐原まちぐるみ博物館」は「42館」になっていたそうです。

「佐原まちぐるみ博物館」は、「各家」に残る古い「道具類」や「暮らしぶり」、「伝統」の「味」や「技」、「コレクション」等、「自慢」の「宝」をそれぞれの「家」で公開し、訪れた方に楽しんでいただき、「佐原のまち」を「まるごと」「博物館」にしてしまおうという「活動」だそうです。

「佐原まちぐるみ博物館」では、「年間」を通した「常設展」のほかに、「お雛様」の「季節」に行われる「雛めぐり」(2014年2月6日・2013年2月16日・2012年2月2日・2011年2月5日のブログ参照)、「五月」の「節句」に行われる「五月人形めぐり」(2013年4月24日・2012年4月7日・2011年4月28日のブログ参照)、「お盆時期」に行われる「さわら・町並み・お正月」(2013年8月12日・2012年8月11日・2011年8月11日・2010年8月12日のブログ参照)、「お正月」に行われる「お正月飾り」の「企画展」「佐原・町並み・お正月」(2013年12月24日・2012年12月27日・2011年12月26日・2010年12月26日のブログ参照)の「企画展」を行っています。

「端午の節句」を控え、「香取市」「佐原」では、毎年「佐原五月人形めぐり」を開催されています。

「佐原五月人形めぐり」は、例年4月から5月にかけて行われており、「江戸の商家」の「面影」を残す「佐原の町並み」をめぐり、それぞれの「商家自慢」の「お宝」を見てもらう「佐原まちぐるみ博物館」の「企画展」のひとつで、上記のように「佐原おかみさん会」が運営されています。

「佐原五月人形めぐり」では、「佐原町並み交流館」(2012年1月27日のブログ参照)などの「周辺施設」でも「五月人形」が飾られ、「香取市」「佐原」の「まちなか」を「中心」に約で「個性」豊かな「人形たち」と出会えます。

現在「佐原まちぐるみ博物館」には、「42館」(店舗等)が参加し、そのうち半数以上で「佐原五月人形めぐり」「期間中」、「老舗」に伝わる「年代物」など「家々」で大切にしている「五月人形」を公開しているそうです。

「佐原五月人形めぐり」「期間中」「参加店舗」には、「目印」として「店先」(表)に「若草色」の「まねき布」が掲げられ、「風情」のある「佐原のまち」を巡りながら「家々」の「お宝」を愛でることができます。

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」では、上記のように「佐原まちぐるみ博物館」の半数以上の「店舗」で「期間中」に、「老舗」に伝わる「年代物」の「五月人形」など「家々」で大切にしている「五月飾り」を公開しています。

また「佐原町並み交流館」などの「周辺施設」でも「五月人形」が飾られる「五月人形展」が行われ、「佐原」の「町なか」を「中心」に約35軒で「個性」豊かな「人形たち」と出会えるそうです。

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」の「五月人形」の「展示店舗・会場」ですが、以下の通りとなっています。

山本宅(交流館にて展示)

山村商店

忠敬茶屋

佐原町並み交流館

素顔屋

玉澤(忠敬茶屋にて展示)

植田屋(2012年6月11日のブログ参照)

一蘭荘

正上(2011年12月18日のブログ参照)

上州屋酒店

中央観光案内所

並仲商店

中村屋(2012年5月21日のブログ参照)

茶房さかした

福新(2012年4月29日のブログ参照)

加納屋服地店

ギャラリー卯兵衛

香取生花店

徳島屋

虎屋

八木清

紀の国屋

ほていや

佐伯洋品店

亀村本店

馬場本店

山城屋茶舗

駅前観光案内所

東薫酒造(2011年2月2日のブログ参照)

諏訪神社

千葉中央博物館大利根分館(2011年6月24日のブログ参照)

佐原駅

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」では、「津波」の「難」を逃れた2つの「強運五月人形」も公開され、それぞれ「佐原町並み交流館」に「五月人形の段飾り」、「佐原駅」に「子供武者」が展示されているそうです。

「粋」で「風情」ある「佐原の町並み」で開催される「新緑の季節」「恒例」の「催し」「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」詳細

開催期間 4月5日(土)〜5月11日(日)

開催会場 佐原の町並み 香取市佐原の参加店

問合わせ 佐原おかみさん会

水郷佐原観光協会 0478-52-6675

備考

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」が開催される「香取市」「佐原」では、「当時開催」として「大利根博物館」にて、「鍾馗様」や「弁慶」や「牛若丸」、「八幡太郎源義家」など昭和50年代の「五月人形」7点が展示されるそうです。

「第9回佐原五月人形めぐり〜薫る新芽そよぐ風商家に伝わる五月人形〜」の「開館時間」・「定休日」は「各個店」で異なりますのでご注意下さい。

(月曜日と水曜日の休みが多いそうです。)

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2071 |

|

地域情報::香取 | 10:19 AM |